カミカミ倉庫(山)のオープン倉庫企画の一環として「skinslides」の解説とプラットフォームの可能性の検証お行いました。カミカミ倉庫(山)では2025年3月2日よりskinslidesの上映がされており、この作品のAI部分の再検討とシステムをプラットドームとしてとらえた際の可能性について、広く議論を進めるためにおこなっています。

Contents

skinslidesとは

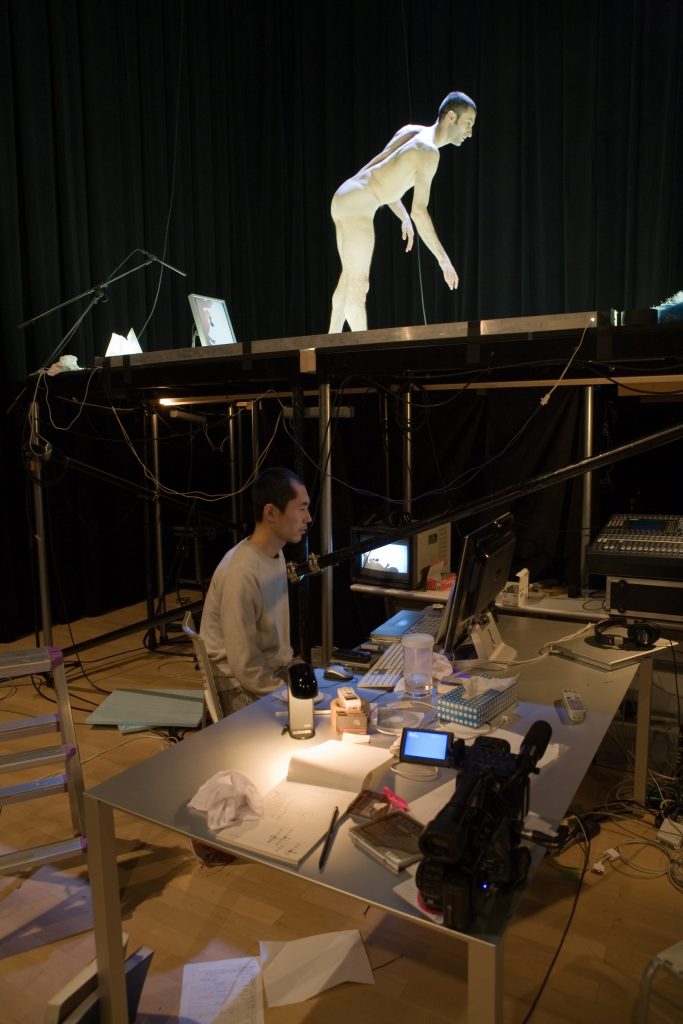

「skinslides」は、2009年に制作されたダンス映像インスタレーションです。

この作品は、「ダンサーを永久保存するためのインターフェース」というコンセプトのもとに作られました。畳サイズのスクリーンが床に設置され、そこにダンサーたちの影が映し出されることで、あたかも舞台上でダンス作品を鑑賞しているような体験を目指しています。

2009年に保存収録されたダンサーは振付家のアレッシオ・シルベストリンで、2019年にはパリオペラ座で「鷹の井戸」の振り付けも手掛けています。

https://j-mediaarts.jp/award/single/skinslides/index.html

発想の出発点

作品の発想の出発点は、舞台上のダンサーがどのような体験をしているのかという興味から生まれました。ダンサーは舞台上でさまざまな経験をしていますが、観客席からはその細かい動きや感覚を知ることができません。

もし、舞台上でダンサーの視点に近い形で作品を鑑賞できたなら、彼らの微細な動きや身体の変化をより鮮明に感じることができるのではないか。そうした考えから、この作品は生まれました。

存在感を表現する

ダンスの振り付けにおいて重要なのは、ダンサー自身の存在です。

振り付けの構成はもちろん大切ですが、まず「そこにダンサーがいる」ということが根本的な要素になります。この作品では、バーチャルなダンサーを作り出すことに挑戦していますが、そのダンサーが実在感を持たないと、作品として成立しません。

バーチャルに対応する概念として、「アクチュアル(実在的)」という言葉があります。バーチャルなダンサーにアクチュアルな存在感を与えるにはどうすればよいのか。これは、本作品における大きな課題のひとつです。

その鍵となるキーワードが「関係性」です。

ダンサーは空間を意識して踊りますが、それだけではなく、身体の内部の動きや体重移動といった、外からは見えにくい要素も重要です。「次にどう動こうか」といった微細な迷いの動きも、作品の中でどのように表現するかが問われます。

この作品では、映像の再生方法やスクリーンの配置によって、ダンサーの動きに関係性を持たせています。

撮影されたダンスの映像は、どのように現在再生されている映像と関係付けるか、そして、関係付けた内容が観客に伝わる形で表現されているかが重要です。

バーチャルなダンサーをアクチュアルに見せるためには、さまざまな関係性を段階的に考えていく必要があり、それがこの作品の特徴となっています。

アーカイブとしての血天井

本作品の参考事例として、「血天井」と呼ばれる寺院の天井があります。

戦国時代に武士が自決や戦いによって血を流した床を、供養のために寺院の天井に張り付けたものです。現在も京都の寺院で見ることができます。

一見するとただのまだら模様ですが、よく見ると手の跡のような形が残っています。もし、その時の情景が見えたなら、まるで当時の様子をアーカイブしているかのように感じるかもしれません。

また、床に飛び散った血痕が天井に貼られることで、空間的な移動も生じています。本作品では、スクリーンに映し出されるダンサーの影が、床の裏側に張り付いているようにも見えたり、透明人間のダンサーが目の前で踊っているようにも感じられる構造になっています。

こうした点から、「血天井」の概念をひとつの参考として取り入れています。

観客と作品をつなぐ仕掛け

本作品では観客と映像作品をつなぐための仕掛けがいくつかります

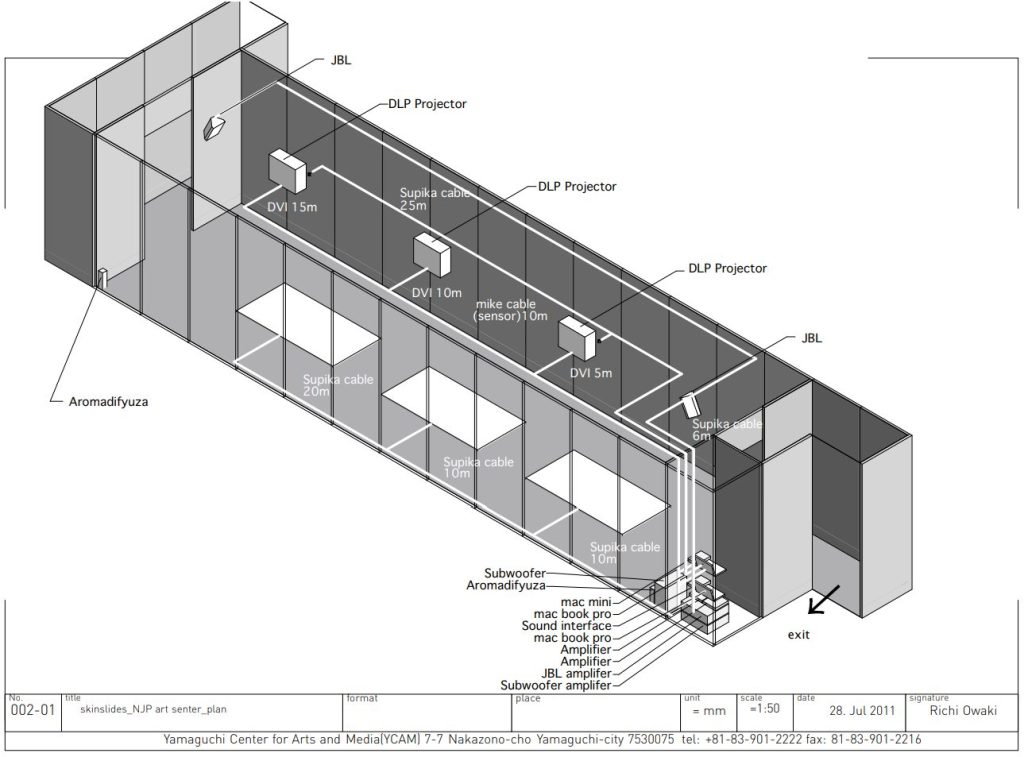

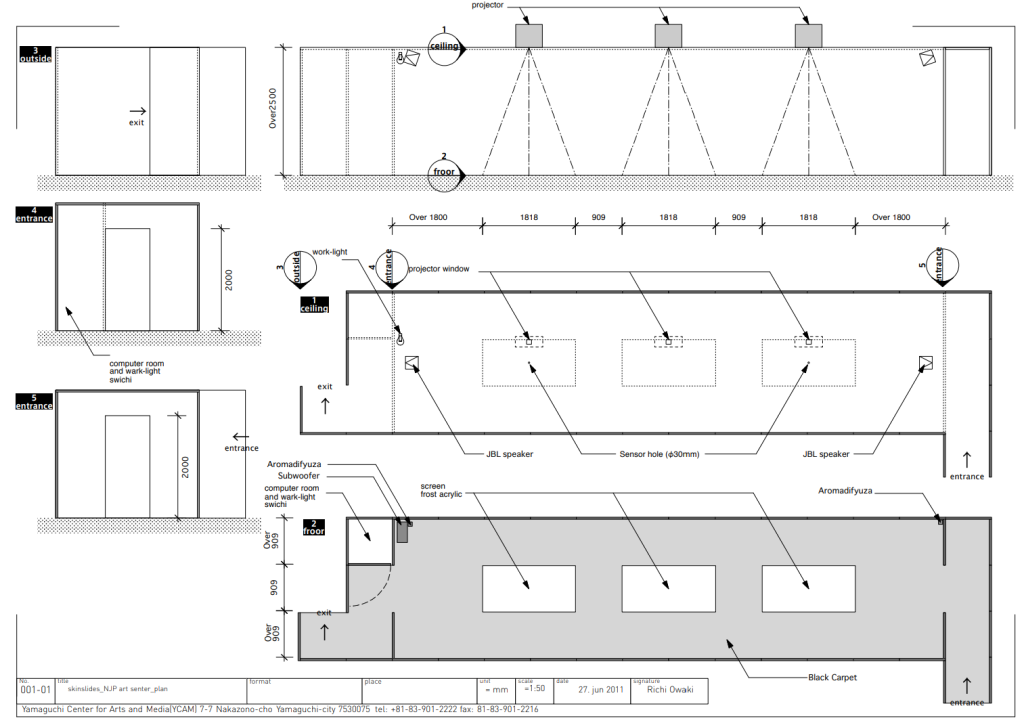

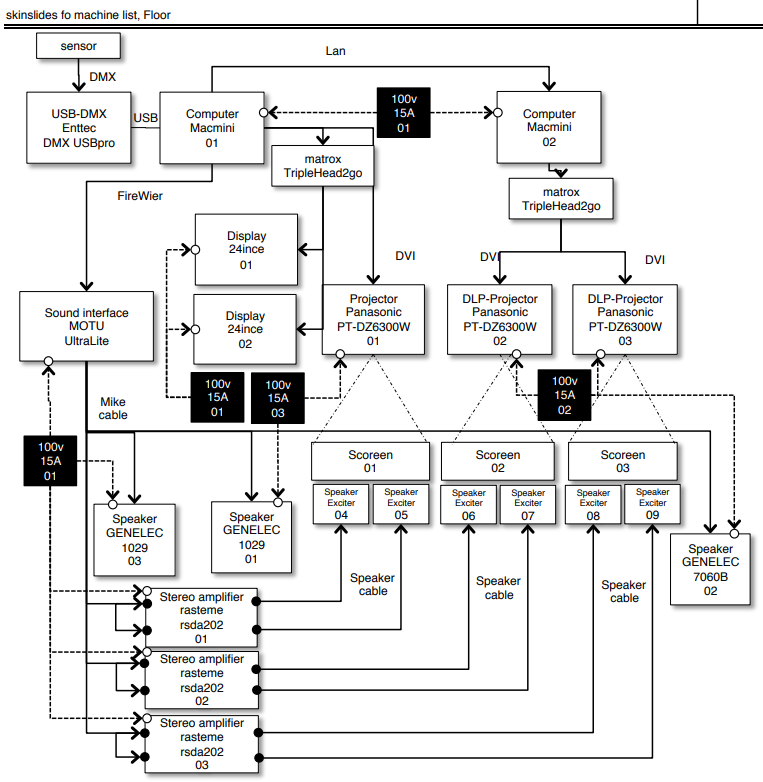

まず床に設置された畳サイズのスクリーンです。多くの映像は絵画のように壁にディスプレイし、一定の距離を持って鑑賞し、おもに別世界への窓としての役割があります。本作では床に置くことで立っている床とのつながりを感じさせ、実際いスクリーンに乗って鑑賞することができます。天井からプロジェクターによって投影されていることから、映像と同じような自分の影がスクリーンに落ち、鑑賞自身の影で映像に参加することになります。細かいことでいうと、スクリーンは乳白のアクリル板でつくられており、映像は表面ではく、アクリルの深部にとうえされ、やや厚みがある自然な影の映像を作り出しています。またダンサーから発せられるスクリーンとの接触音がスクリーン裏に設置された8個の振動スピーカーによって再現されることで、よりリアルな体験を実現します。

シーン構成

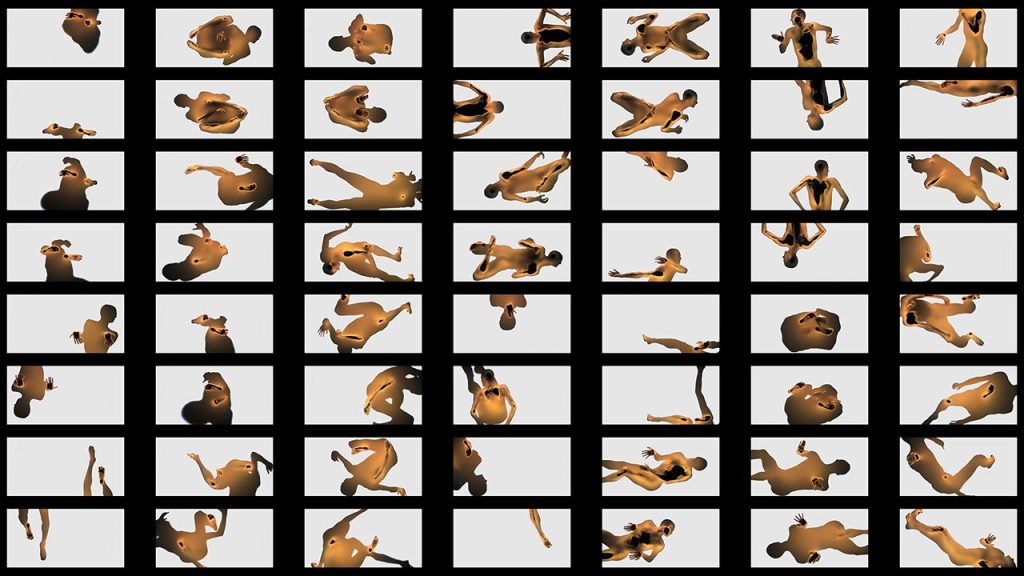

「skinslides」は、待受けのシーンを含めて6つのシーンで構成されています。

観客が入室するとシーン1から始まり、順番に進んでシーン5まで到達すると、再びシーン1に戻ります。シーン0は待受けの状態で、人がいないときに表示されるものです。

シーンの構成は、音楽の質感によって決定されています。作曲は大友良英氏が担当し、「ゆっくりした曲調のシーンでは、穏やかな動きの映像が選ばれやすくなる」。激しい音楽のシーンでは、「ダイナミックな動きの映像が選ばれやすくなる」といった仕組みになっています。

単純なランダムではなく、映像には「激しさ」などのタグ付けがされており、それに応じて選択されます。

さらに、ダンサーがどの方向から入ってどこへ出るか「立ち姿」「うつ伏せ」などの姿勢情報といった要素も登録されており、シーン内での振り付けがひとつのテーマに見えるようになっています。

様々なタグ付け

また、撮影時には振り付け上の工夫として、

右に歩く動きがあれば、左に歩く動きもセットで撮影する

といった方法を取っています。

この手法は、舞台上で複数のダンサーが同じ振りを行うことで空間的な広がりを持たせるのと同じ効果を狙っています。

さらに、スクリーンは見えている3枚だけでなく、計算上4枚で構成されています。見えない1枚を意識することで、偶然的に起こる出来事(ハプニング)を積極的に取り込んでいます。

偶然の要素をあらかじめプログラムで決めてしまうと、それはもはや偶然ではなくなるため、あくまで「偶然的に生じる可能性」を残したシステム設計になっています。

このように、関係性や偶然性を取り入れながら、skinslidesはダンサーの動きをアーカイブし、新たな鑑賞体験を生み出す試みを行っています。

匂いの演出

「skinslides」には元々匂いの要素が組み込まれていました。多くの美術館では液体物の噴霧を嫌がるため、初回の山口情報芸術センター(YCAM)と恵比寿のNJPセンターの2館でのみ匂いを噴霧していました。匂いや温度は作品の存在感を高める重要な要素です。

匂いについては、「人を感じる匂い」として、ダンス教室の更衣室を想起させる汗臭さを目指しました。具体的には発酵匂としてバルサミコ酢を使用して甘酸っぱさを表現し、ブラックペッパーの精油を加えて鼻にツーンとくる感覚を再現しました。ほかにはフランキスセンス(乳香)とよばれる瞑想時に使用されるアロマオイルも使用されました。結果的には料理のような香りになりましたが、「人らしい感じ」が表現できているかはわかりませんが、入室した際に他の室にとは違った緊張感は表現できました。

保存・アーカイブという視点

「skinslides」は「ダンサーを永久保存する」というコンセプトで、映像として記録され再生環境がある限り保存される作品です。本作品がいわゆる記録映像との相違点は「ヴァーチャルなダンサー」を「アクチュアルに見せるための技術」です。スクリーンのしつらえと、AIによるものですが、AIの技術は特別難しいものではなく、現在のAI技術を使えばさらに異なる構成も可能です。

今後の展開としては2つの方向性があり、

- 現在のアレシオバージョンを動くように改良する

- 新しいダンサーで新規撮影し、現在のAI動画選択ルールで新バージョンを制作する

アーカイブプラットフォームとしての価値は見ていただくのが早いので、ぜひご連絡いただければおみせできます。興味がある方は、この作品を再構築したり、新バージョンの制作に参加したりすることができますので、ぜひご連絡ください。