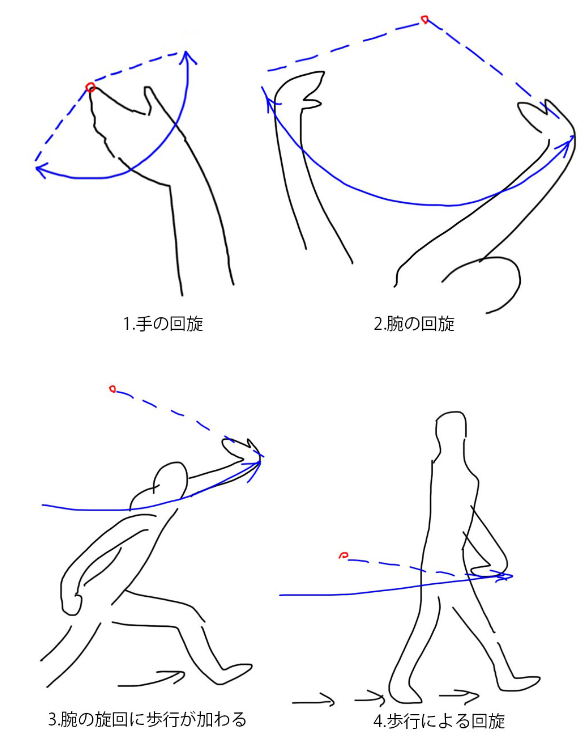

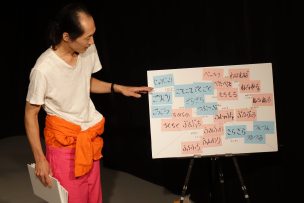

この作品は、新しいコミュニケーション手法としての「インターアクトメント」を試みるために、動詞と助詞を組み合わせた言葉を創作しました。まず、あらかじめ選ばれた動詞を助詞として観客が選び、その動詞を基に動きのパーツを考え出しました。そして、それぞれのパーツの組み合わせを検討することで、言葉遊びのように動きを構築しました。この作品は振付そのものを披露するパフォーマンスです。

多くのダンスはシンプルな助詞のニュアンスを重視してスッキリとしたものを目指しますが、この作品では助詞自体の微妙なニュアンスを複雑に重ね合わせました。この作品は合計3回の公演を行い、最終公演では観客と「息」を声に出してもらうことで、客席とステージとの一体感を作り出す試みが行われました。

For this piece, we created a language that combines verbs and particles in order to experiment with “Interactment” as a new communication method. First, the audience chose a pre-selected verb as a particle, and based on the verb, we came up with movement parts. Then, by examining the combination of each part, the movement was constructed as a play on words. This piece is a performance that showcases the choreography itself.

While most dances aim for a clean and clear focus on the nuances of simple particles, in this piece, the subtle nuances of the particles themselves were layered in a complex way. This piece was performed a total of three times, and in the final performance, an attempt was made to create a sense of unity between the audience and the stage by having the audience and “breath” together aloud.

イマイチダンス発表公演2023″ダンスと地平”

Performance | 29-30Sep2023 | StudioIMAICHI [Yamaguchi/JP]

振付: 観客の皆さん+大脇理智

パフォーマンス: 大脇理智

インターアクトメントの習作 1,2,3 (20min)

続きを読む