近年、女性、子ども、障害者など従来の社会的弱者の権利回復は進展しています。一方で、この「ジェンダー平等化」の潮流は、男らしさを解体これまで存在していたにもかかわらず見過ごされていた弱者男性層が可視化されつつあるのかもしれません。

これらは、単に弱者カテゴリーがもう一項目増えたという単純な話ではなく、男性の根源的な特性と、競争が激化する現代社会の構造が交差したところに生まれる、問題です。

続きを読む近年、女性、子ども、障害者など従来の社会的弱者の権利回復は進展しています。一方で、この「ジェンダー平等化」の潮流は、男らしさを解体これまで存在していたにもかかわらず見過ごされていた弱者男性層が可視化されつつあるのかもしれません。

これらは、単に弱者カテゴリーがもう一項目増えたという単純な話ではなく、男性の根源的な特性と、競争が激化する現代社会の構造が交差したところに生まれる、問題です。

続きを読むプロジェクションマッピングには様々な方法がありますが、ここでは最も簡単な手順を説明します。このマニュアルでは、複雑な形状のオブジェクトに対して、ぴったりサイズで映像を投影する方法を解説します。

続きを読む今回は、ほとんどタイプしないで論文を書く方法を説明します。そもそも私は作文が苦手で、ほとんどタイプしません。タイプしても誤字脱字が多すぎて、小学生の頃から国語はオールFでした。実際、ちゃんと書けているのか自分では本当のところ判断できないのですが(笑)。

続きを読むアートユニット「乳歯」とは、振付家・ダンサーの神村恵と美術家の津田道子による2人組の修行ユニットで、身体、映像、言葉などの複数のメディアを駆使して、これまで当たり前とされていることを問い直すパフォーマンス作品を制作・発表してきました。京都の暑い夏2025ダンスワークショップのプログラムとして「学ぶを教わる/教わるを学ぶ」ワークショップが開催された。日頃見逃しがちな「当たり前のこと」を問い直すようなワークが展開されました。8月14日から17日の4日間にわたって開催されたワークショップの体験記です。

突然ですが、あなたはアンパンマンが好きですか?

実は私、少しアンパンマンに疑問を感じています。なぜなら、「愛と勇気のヒーロー」として人気のアンパンマンですが、その物語には立ち止まって考えてほしい点がいくつもあるからです。あの物語って、本当に教育的に「あり」なのでしょうか?

もちろん、アンパンマンが困っている人を助けるのは「正義の味方」として素晴らしいことです。でも、ばいきんまんをすぐに殴るの、気になりませんか?

タイムボカンにしても、ポケモンにしても、お約束として悪だくみは毎回、殴られぼろぼろになりますが、彼らはサラリーマンで上司命令なのに対して、ばいきんまんの場合は個人なので、やや性質が異なります。もちろんアンパンマンが注意を促す場面はあるものの、行動理由を直接問いただすシーンは見たことないですよね。ただ「正義だから」という理由で最終的に暴力が正当化されるのは、どうなのでしょう。

2016年に出版された『オックスフォード・ビデオダンスハンドブック』は、811ページもあり、価格は2万8千円もするため、学生には手が出ない本です。この本には重要と思われる多くの論文が36章掲載されています。これをNotebookLM (Google)に全文ぶっこみました。

質問すると返答が返ってきますので活用してみてください。

関係しそう人名を質問するとどのように文献内で紹介されているか回答されます。

↓↓↓↓↓

>>オックスフォード・ビデオダンスハンドブック全文NotebookLM (Google)

続きを読む原作『れろれろくん』(2004年)を元に大脇が手がけた続編の物語です。東京都現代美術館での岡崎乾二郎展「而今而後 」を祝賀として描かれた絵本が都現美のナディフで販売されます。

会期2025年4月23日-7月21日 ¥220税込み

原作『れろれろくん』(2004年)を元におおわき りちが手がけた続編の物語。東京都現代美術館での展覧会「而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」を記念して描かれました。展示期間中ナディフで販売されています。

参考記事:

「NotebookLM」をご存知でしょうか?

これまでのChatGPTのような生成AIは、インターネット上の膨大な学習データをもとにチャット形式で情報を提供してくれるのが基本でした。しかし、これには「マニアックな情報は反映されにくい」「一般的な回答に終始しがち」「フェイクニュースと本物の情報が区別されにくい」といった課題もありました。

例えば、特定の専門分野の資料や、あなたが個人的に深く調べたいことは、一般的なAIではなかなかカバーしきれず、余計な情報に惑わされることも少なくありませんでしたよね。

またチャットに入力するデータには上限があり、特に日本語は情報量が多いことから、長文の入力はできませんでした。

続きを読む本プロジェクト「さようなら旧市庁舎プロジェクト ハシヲワタス」は、新市庁舎移転に伴い解体される旧山口市庁舎(元山口大学教育学部校舎)を舞台に、2025年5月23日から6月1日まで行われた市民参加型プロジェクトです。

続きを読む先日、比叡山延暦寺を訪れてきました。前回訪れたのは1995年、高校3年生の時に自ら企画した修学旅行「悟り・修行コース」以来のことです。今回は天気に恵まれ、桜も満開でハイキング日和。ロープウェイで山頂へ上がると、やや肌寒さを感じましたが、根本中堂と西塔周辺をゆっくりと散策しました。

続きを読む絵画は目で見るものと考えられてきましたが、全く別の方法で鑑賞することもできます。それが「触覚的鑑賞方法」です。

カミカミ倉庫(山)のオープン倉庫企画の一環として「skinslides」の解説とプラットフォームの可能性の検証お行いました。カミカミ倉庫(山)では2025年3月2日よりskinslidesの上映がされており、この作品のAI部分の再検討とシステムをプラットドームとしてとらえた際の可能性について、広く議論を進めるためにおこなっています。

続きを読む先週のオープン倉庫に向けて作業中にかいた文をアップします。

誰もが同じような経験をしますが、私は今、人生の移行期の真っ只中にいます。23年前、YCAMに就職する前の1年半、そしてその前は中高一貫校で6年間通った学校から離れる高校3年の1年間、生活環境が大きく変わる空白の時間がありました。その感覚を今、思い出しています。

続きを読む最近、YouTuberの配信背景やZoomミーティングで本棚を映す人が増えています。本棚を背景にすることで知的な印象を与えられる、という意識が働いているのかもしれません。確かに大学教授の研究室は本で溢れていますが、現代人はいつ本を読んでいるのでしょうか?

続きを読む昨年に、上賀茂神社裏山の”倉庫をアーティストのためのスペース”として改装し、年末よりオープンしました。名前は住所の”京都市北区上賀茂神山”を短縮したカミカミ倉庫とし、そこに息子の助言で「名前によく㈱とついているから(山)をつけたら?」ということでカミカミ倉庫(山)に決定しました。上賀茂神社裏山の倉庫=カミカミ倉庫(山) イメージはスムーズに繋がると思います。

これは改装と並走して倉庫部分問い合わせが増えてきたためです。年も明けましたし、これまで手付かずだったの詳細をまとめて報告します。また宣言ですが、3月2日にはskinslidesの再展示を計画しています。詳細や見学をご希望の方は、ホームページからご連絡ください。

>カミカミ倉庫(山)HP レンタル申し込みはこちらのホームから

鳥取夏至祭は2017年から2023年まで、きのさいこさんを中心に鳥取市内で開催されていたコミュニティーダンスのダンスイベントです。全国から多くのミュージシャン、ダンサー、パフォーマーが参加していまし、野外・室内を問わず様々な空間で、その場で生まれる音楽や動きを重視し、プロ・アマチュアやジャンルの区別なく、誰もが参加して共に表現を創り出す、予測不能で創造性に溢れたお祭りでした。私は2017年の初回から家族3人で参加しています。2024年には、7年間の活動をまとめた冊子を実行委員会が制作し、年明けに無事発行することができました。

続きを読む先日、秋のギリシャに行ってきました。ギリシャのアートレポートです。

夏から徐々に寒くなる段階で、夜は冷え込み、最終日にはセントラルヒーティングが入るほどの寒さでした。私にとって初のギリシャ滞在となります。

続きを読む2025年3月末まで東京都現代美術館で開催されている坂本龍一展「音を視る 時を聴く」には、私が創作段階から携わった作品が2点あります。その一つが「water state 1」です。この作品は、坂本龍一氏と高谷史郎氏によって2013年の山口情報芸術センター(YCAM)10周年記念展で創作展示されました。

坂本龍一氏が総合ディレクターを務めたYCAM 10周年記念祭は、「アート」「環境」「ライフ」というテーマのもと、芸術と自然、そして未来の可能性を深く問い直す試みでした。「water state 1」はその象徴ともいえる作品で、坂本氏の独自の視点と、多くの人の努力が結集した結果として生まれたものです。

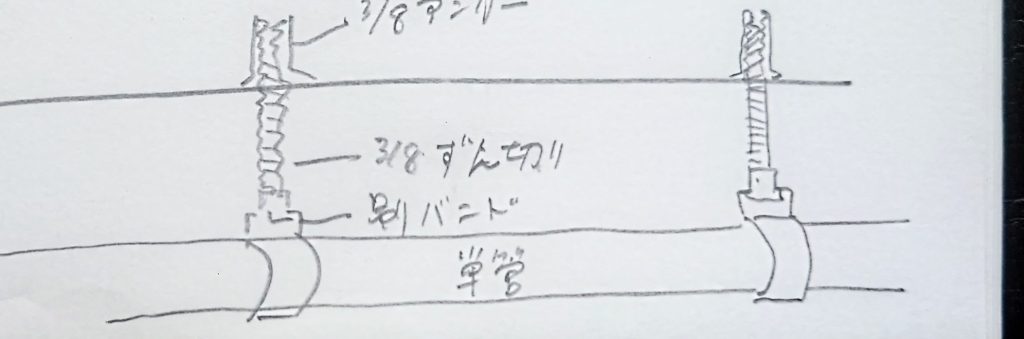

長い寸切りにナットをつける際に、手で回していると時間がかかる作業を、現場にある道具を工夫して簡単に作れる寸切り回しの紹介です。プロジェクターを吊る際など日が暮れるほど時間がかかる作業を時間短縮するノウハウです。

続きを読む今回のシンポジウムのテーマは「ヴァーチャル」で、一見すると「ヴァーチャルリアリティ」と誤解を招きそうなタイトルですが、実際の内容は哲学者ジル・ドゥルーズが用いた意味での「ヴァーチャル」に基づいていました。そのため、議論の中心は工学的なバーチャルリアリティやメタバースではなく、哲学的および芸術的な視点でした。このブログはつらつらとその時思ったことを書き留めています。

先日、京都芸術センターでのインストール時に、単焦点のプロジェクターを吊ったり、アクリル板を吊るにあたって様々な試行錯誤を行いました。会場ではワイヤーや単管を組み合わせて、目的の吊り点を作ったのですが、その経験から得られた、効果的な天井への吊り構造についての知見をまとめたいと思います。

小・中学生の間でも流行しているボイパ(ボイスパフォーマンス)ですが、以前はヒューマン・ビート・ボックスとよばれていました。インターネットで調べると、ボイスパフォーマンスはゴスペルの一部で、楽器パートを声でも表現する合唱のことで、ヒューマン・ビート・ボックスは主にソロパフォーマンスのようです。これらを日本では意味範囲が広がったのか、「ボイパ」となったようです。

続きを読む現代社会では「知識経済」や「知識基盤社会」の概念が重視されており、知識そのものが価値を持つようになっています。しかし、情報の摂取方法が SNS を中心としたネットワーク社会によって根本的に変化し、人間の知識の収集方法も変わりました。

続きを読む前回の投稿の分別ごみ箱デザインから考える社会 1の続編のゴミ分目別の現在のレポートです。

海洋汚染の原因の一つとして、プラスチックゴミとそれに伴うマイクロプラスチックの影響が指摘されています。これにより、プラスチックゴミに対する認識が急激に改まり、スーパーやコンビニでのレジ袋の有料化もその一環として一般化したことは日本ではよく知られています。

続きを読むアルゴリズムとダンスの関係性は、一般的にはコンピューターで生成された振付を連想させがちですが、実際には、アルゴリズムは本質的に動きの「手順」を示すものであり、どのように動くかを具体的に指示します。この点で、アルゴリズムは振付と同義と言えるでしょう。

続きを読む近年の海外観光客の増加に伴い、各地で「ごみのポイ捨て」問題が発生しています。これは自国のルールとの違いや、日本は公共のごみ箱が少ないことが原因です。環境省は自治体と民間事業者と連携し、ポイ捨てやごみの発生抑制対策を実施しています。ナッジを活用したごみ箱や、ごみ処理を啓発する観光アプリを用いて観光地の美化に努めるプロジェクトです。全国からアイデアを募り、実施することで美化だけでなく、それ自体が観光資源となり得ます。

私たちもこのコンペに応募しましたが、最終的には落選しました。しかし、資料を作成する過程で多くの気づきがあり、それをノートとして残しておきます。

[環境庁] 観光地におけるごみのポイ捨て・発生抑制対策等モデル事業(観光庁連携事業)の公募について

続きを読むおまじない(OMAに省略)というと、一般的に幸運を引き寄せ、不幸を祓い、願いをかなえるための民間呪術とされています。小学生の頃に友達の間で流行ったけど、嘘っぽい印象があるかもしれません。しかし、よく考えると、私たちの日常生活にはOMAに似た習慣がたくさんあります。例えば、名前や数字を覚えるときに覚えやすいフレーズに言い換えたり、タスクを紙に書いて貼り出したりすることも、広い意味でOMAと言えます。

続きを読む少し時間が空いてしまいましたが、屋根塗装が終了しましたので報告します。

続きを読むSF小説にありそうなタイトルですが表紙はどう見てもチベットの山岳民族の写真です。私は下調べを一切せず購入しました。タイトルにはいくつかのいみと含みがあり、英語のタイトル都では少し印象が違うようです。

日本のGDPの1人当たりの生産の低下から見える生産性の問題や、自民党の裏金事件が背景にある問題。これらの問題は、あまり語られていませんが、パーティーに参加していた人々の動機を考えると、その根底には既得権益をお金で保持しようとする非生産的な企業の問題が隠れています。これらの問題と直接的では無いとはいえ、間接的に関連している1つの事例について書きたいと思います。

毎日、ペンキを塗っているので、このような単純な作業中に耳で聞く読書が進みます。今週はたくさん読みました。人に話したい本はたくさんありましたが、簡単に話せるものを今日は紹介します。

「多田道太郎著作集4_日本人の美意識」遊びと日本人. ii文明. 小さな者の声、その中で「押しくらまんじゅう」について考察されています。

続きを読む倉庫の北側の壁は隣の家の駐車場とわずか50㎝くらいの隙間があるのですが、無理やり棚が作られており、無断で駐車場に向かって軒が突き出していたんです。しかも、そのスペースが狭すぎて、軒上を掃除するのも不可能な状態でした。結果、大量の枯れ葉が積もって土になっていました。特に北側の土台がひどく腐食していて、そのほとんどは、この軒のせいでした。軒を外してみると、一緒にたくさんの土と屋根部材が崩れ落ちてきました。

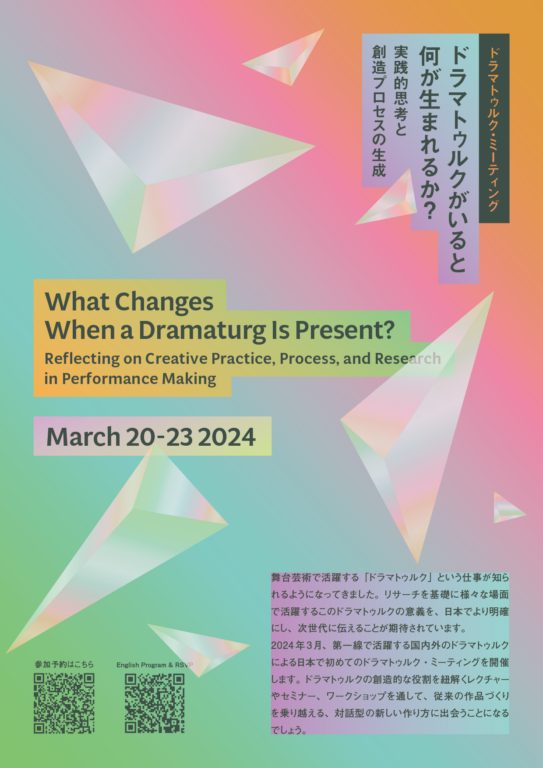

ドラマトゥルクミーティングの2日目に参加してきました。

ドラマトゥルク・ミーティング「ドラマトゥルクがいると何が生まれるか?実践的思考と創造プロセスの生成」

一日のうちに6本のセッションがあり、様々な角度からドラマトゥルクの可能性について議論されるものでしたが、最後の中島先生のプレゼンテーションの中で重要な疑問点を見つけ、直接ドラマトゥルクとは関係ないものですが、その疑問を書き留めます。

-これを書き留めてから、岩淵さんの助言から少し考えを改め、批判的な態度を文面の後半で修正しました。

京都芸術大学で行われている“ドラマトゥルク・ミーティング「ドラマトゥルクがいると何が生まれるか?実践的思考と創造プロセスの生成」”というシンポジウムに参加してきました。

倉庫・アトリエ改築記。進行状況の報告です。

建屋の裏にたまった土砂は、湿気の問題が深刻です。もし民家として住むつもりなら、頻繁に戸を開閉するので、建物の裏庭から水が湧き出していても大した問題ではないかもしれませんが、倉庫として使用する場合は密閉期間が長いことから、倉庫内の荷物に湿気が影響を与えかねません。

京都に引っ越すにあたり、自分の荷物を保管する必要が生じました。レンタル倉庫を検討しましたが、意外にも高額だったのため、そこで、倉庫の購入し貸し出せば、買値の元が取れる可能性があることから、購入を検討しました。

たびたび倉庫の改築を報告したいと思います。

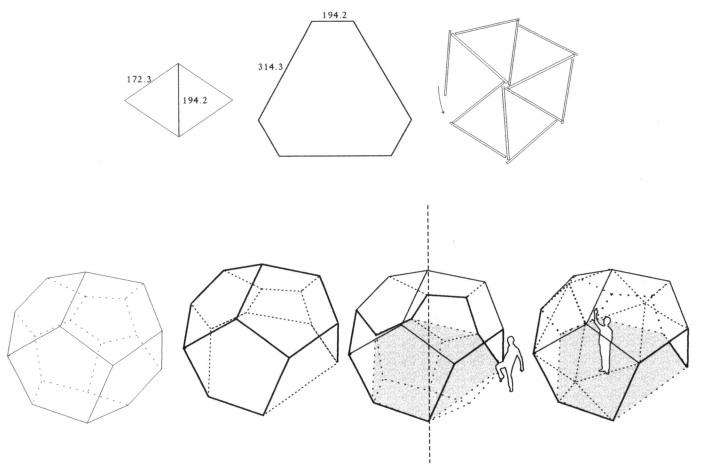

2000年に大学の卒業制作として制作した『Kepler』についての解説をします。この作品は、農業用パイプで試作された五方十二面体の中に、アルミパイプ製でフレキシブルジョイント(羽根で自作)の六面体が内蔵されています。これは、ダンスの動きをサポートするアイデアから生まれたもので、六面体を形成する6本のパイプを自由に動かすことができます。まるで中国武術の三節棍のような動きをします。『Kepler』は舞台装置、エクササイズ器、そして公園遊具として創作されました。

2022年に上演された「Echoes for unknown egos―発現しあう響きたち」の際に考えたそのパフォーマンスの意義について当時のノートを公開します。このプロジェクトは、ジャンルを超えた幅広い活動で注目を集めるパーカッショニスト、石若駿とYCAMが共同開発したコンサートです。

2024年2月21日、85歳のスティーヴ・パクストンがこの世を去りました。追悼文をFacebookに掲載しましたが、彼を知らない方も多くいることから、彼の功績をまとめることにしました。

続きを読む2021年コロナ渦のさなかにYCAMで制作されたホー・ツーニェンによる「ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」の制作に関わる中で、採用されなかったアイデアを書き留めます。(2024年4月より東京都現美でも上演されます)

続きを読む高校生の時のパフォーマンスをいくつか思い出したので、書き留めます。

続きを読む2024年1月28日に山口市道場門前商店街で開催された「山口クラフトマルシェ」は、地元のクラフト作家やアーティストの作品を販売するイベントで、今回は、VIVISTOP YAMAGUCHIが中心となって複数の屋台出店するイベントでした。

続きを読むこのワークショップは、見る能力、つまり視力を拡張することを目的としています。ただし、ここで言う視力とは、一般的な視力検査で測定されるものではなく、見るという行為自体をアップデートすることです。

続きを読む先日、家族で札幌国際芸術祭(SIAF2024)のオープニングにいってきましました。目的は、子供に雪遊びを楽しませつつ芸術に触れることでした。

続きを読む最近読んだ本、多田道太郎『しぐさの日本文化』(1972年)が非常に素晴らしかった。恥ずかしながら多田道太郎は初めて読みました。ジェスチャーに関する研究者といえば、デズモンド・モリスは定番で、日本ではコレクティブな観点から野村雅一氏がいらっしゃいます。この本では人間学として掘り下げた内容であり、モリスもリストは異なる視点で書かれていました。なにより文章が美しい。現代の研究者ではこのゆな優れた文章では書けないように思います。

Kindleでの洋書読書をもっと楽しむための翻訳テクニックを、いくつか試してみました。

続きを読む毎週行うコンテンポラリーダンスのセッションは今週は自分の晩でした。長いものでYCAMの楽屋で「ダンス部」として毎週月曜日の夜にエクササイズを始めてから20年近くたっており、山口初のコンテンポラリーダンスクラスも自分の会は最後でした。

続きを読む大脇さんは、漢字が読めなくても、黙読ができなくても、独自の方法で読書をしています。それはすべての書籍をスキャンしてOCR処理し、読み上げ機能で内容を聞くことで、運転中や移動中、就寝前などのシーンで読書をします。

さらに、外国の書籍についても、紙の書籍なら、すぐに諦めているところですが、普段のOCR処理の行程に自動翻訳を行うことで日本語で読むことが可能です。

自動翻訳技術は近年大幅に進歩していますが、やはり自然な日本語で書かれた本と比べると少し読みづらい面もあります。また、複数の自動翻訳サービスが存在し、それぞれ翻訳の精度が異なるため、最適なサービスを選ぶことが重要です。

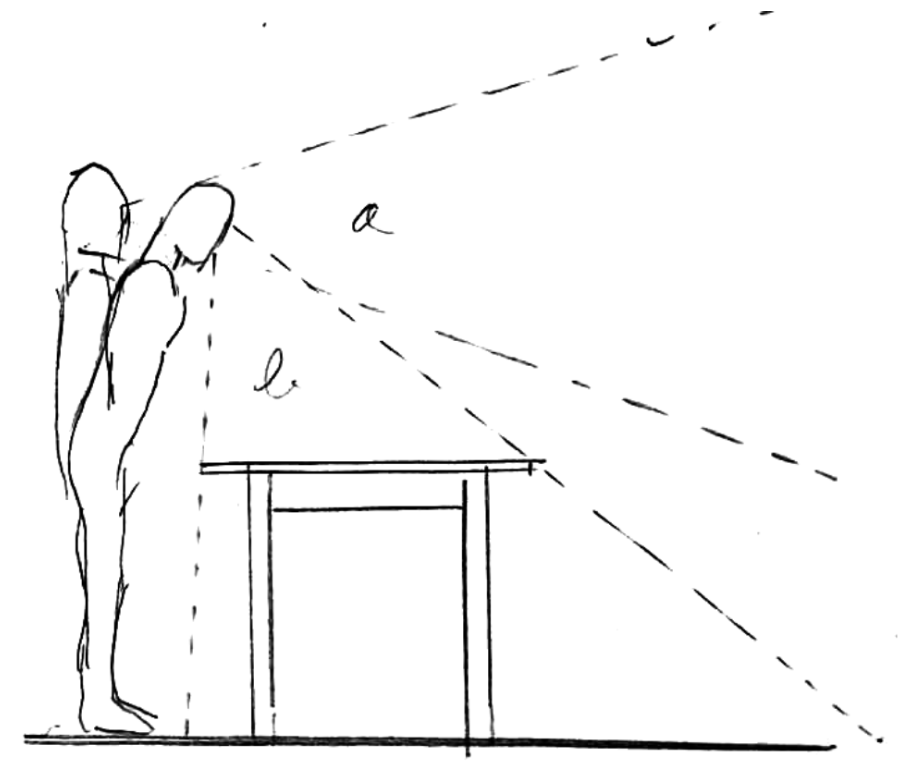

続きを読む私たちは、前回の視覚の問題についてもう少し深く掘り下げてみたいと思います。

前方の風景(aの視覚)とテーブル上の視点(bの視覚)がどのように認識されるかを考えてみましょう。

砂連尾理さんによるとつとつダンス2023年度活動報告展示会|”Totsu-Totsu Dance” Project Presentation in 2023を見てきました。

今回は砂連尾理、神村恵らによるワーク・イン・プログレスとしてのパフォーマンス作品を発表し。関係者やゲストを招いたトーク・セッションです。後日当時のドキュメントをオンライン配信を予定しているようです。

週末3日間、小型移動式クレーンの資格取得のために講習を受けました。参加者は7人で、ほとんど若者です。居眠りをしていたひとも何人かしましたが、それにも関わらず、私以外はペーパーテストで満点を取っていました。私は先生の配慮もあって、ギリギリ合格です。

舞踊学会で、東京都立大学の越智雄磨さんによる「複製技術とリアリティ」の中で文献フィリップ・オースランダー「Liveness」が引用されていた。この書籍は現在第3版で、COVID-19後に大がかりに改変されており、配信舞台芸術を論じる上で、必読書のようだったので、取り急ぎ購入して読んでいる。自分の読み方として、そもそも英語が読めないので、googleドキュメントの「ドキュメントの翻訳機能」とChatGPT、BARDのAI翻訳をフルに活用して読んでいます。抽出された要約をまとめました。

Livenessp | 活気

メディア化された文化におけるパフォーマンス

第3版

フィリップ・オースランダー

地方で美術館や劇場では芸術の創作を行うという事はどのようなことでしょうか?

一般的には新しい文化は都市からやってくると考えられがちですが、これは全く間違いでしょう。都市は人口と情報が集中する故にモノがあふれ、それらの消費速度も加速しています。都市には確かに新しいモノは多いのですが、消費される事に価値を見出すポップアートやファインアートのような刺激が強調された表現が多く、芸術の真理に達していない作品が多いと思われます。地方での創作は都市とは異なる経済状況から、芸術家が一定の期間作品制作に専念でき、作品に向き合う時間が多く持てる事で、新しい表現に到達する可能性があるのではないでしょうか。

地方地域の側からすると、そのような新しい文化活動に関わる機会を通じ知性を養う活動を一つの価値として見出す必要があり、これも「新しい文化は都市からやってくるのではない」という前提の上に、創作を受け入れ、支え、見守る事自体が文化活動の一環である認識が必要です。

これらを前提に、地方の文化財団および劇場が舞台芸術の創作を考えると、いくつもの可能方法が考えられます。この論議は、地方芸術関係者で多くの方々が議論していると思いますので、ここでは芸術家は何処から来るのかという論点から考えたいと思います。

続きを読む生き物にはテレパシーというものがあります。これは、ビデオやモーションキャプチャーなどの科学的な方法では計測できない、非科学的な範囲でのやり取りです。しかし、舞台で作業をしていると、ダンサー同士では、信じられないような以心伝心にも似た体験をすることがあります。それら身体表現におけるテレパシーについてまとめました。

続きを読む舞踊学会で、「ダンスの定義」について議論がありました。現在、舞踊とダンスはほぼ同じ意味とされていますが、学会内で厳密な定義があるはずです。学会員に聞く前に私なりに考えてみます。

「舞踊」という言葉は、「舞」と「踊」の文字から成り立っています。「舞」は音楽と一緒に踊ることを指し、「踊」は基本的に跳躍する動きです。一方、「ダンス」の語源は古ラテン語の「deante」で、「跳ぶ」「はねる」という意味の動詞です。つまり、「踊」とほぼ同一の意味と言っていいでしょう。

「ダンス/踊り」は踊りは内発的な動機によって飛び上がる動きを指しているのに対して、「舞」外的な動機の動きを表しているといってもいいでしょう。舞踊という言葉には内発的な動きと外的な動きの両方が組み合わさっている点で不思議な言葉になっています。

また、「身体知」とざっくり行った際は、武術・武道や、スポーツも含まれてくるのですが、「武」は一歩前に進むという意味、「術」目的を果たすための方法なので道具の話ですし、武道とスポーツは「道・ルール」なので、プラットーフォーム論ということになり、「武」進み出ることなので内発的な動き、「術」や「道・ルール」というのはプラットーフォームの話なので、「舞」とは外にあるものかもしれませんが、どちらかというとすでにあるものという感じがします。舞は基本的には音楽があってそれに合わせるという意味なので、外から来るものという意味の違いがあるように思います。

舞踊学会大会にほぼ始めて参加してきました。厳密には2ゲストスピーカーとして日帰りで参加したことがあり、その際はインフルエンザ明けで体調を崩していたため、日帰りで登壇枠だけの参加でした。それ以後は1最近は12月はいつも忙しく、参加できなかったのですが、今年は気持ちに変化があり、再度参加することにしました。

この学会は、舞踊(ダンス)の幅広いジャンルが議論される場で、盆踊りからメルロ=ポンティーまで範囲が広い議論されます。今回は、この学術体系の代表格でもある、三浦雅士先生の公演がありました。「パンデミックと舞踊の形而上学」とだいされたこの公演は突っ込みどころ満載でしたが、一貫して「これからは舞踊学の時代が来る!」という呪文のように熱く唱えており、個人的にはこのような考えの先陣がいてくれることにとても安堵感がありました。

続きを読む

インターアクトメント(”InterActment”)は、”interaction”(相互作用、交流)と”actment”(行為)の組み合わせ造語です。ダンスのように、ジャンルやメソッドに縛られない、また手話のように、言語化することに完全に依存しないその場で自然に生まれる身振りや動作を使ってコミュニケーションを促進するようなムーブメントをさします。

続きを読む近年、哲学を中心に流行っている、近内悠太(著)”世界は贈与でできている――資本主義の「すきま」を埋める倫理学“を読んだ。いくつかアイディアが思い浮かぶな。書き留めておこう。この本では、贈与を受け取る側にとって、呪いのように作用するという興味深い考えがあるんだ。

毎日のウォーキングをトレーニングに取り入れている人は多いですが、歩くことはただ前に進むためだけではありません。 習慣的な前方への動きは、前方への歩行中に通常使用されていない筋肉の弛緩につなっています。人間はすべての方向に自由があるはずです。もっと様々な方向に歩いけると日常的なパフォーマンスの良くなる以上に「前向き思考」から「自由な思考」に意識がアップデートされるかもしれません。

前回は、野口三千三の「原初音韻論遊び」として、声帯を振動させて出す音”a, e, i, o, u”について説明し、”h”と”n”について考察し、”n”の重要性について言及しました。今回は、”a, e, i, o, u”などの一般的な発音に必要な口腔の形を考えたうえで、言葉とそのニュアンスが共通感覚(コモンセンス)として立ち上がっていくかについて考察します。

続きを読むこのノートはnote.comに掲載した「声から踊りへ」の続編へです。以下のnoto.comのリンクも参照ください。

発音が体の動きにどのように影響しているのでしょうか?野口体操のアイデアから始め、基本的な発音の”h”と”n”の発音(無音)に焦点を当て、それをする際の身体を検証します。その中で邦楽に置ける歌の発音における”n”の音に注目し、発声がパフォーマンスに影響を与えている可能性が考察されています。

続きを読む15歳で薩摩琵琶を始め、高校時代は映画のようなスペクタクルな琵琶の語りに惹かれ、ノイズ音楽の大会にも出場。社会人になると演奏の機会がなくなり、20年間封印されていたが、2023年に台湾のアートプロジェクトに参加したことをきっかけに、琵琶とダンスを融合した新たなパフォーマンスに挑戦している。

続きを読むこのテキストでは、ダンスに先立つ伝統的な音楽の流れを探求し、その規範性に疑問を投げかけています。 それは音楽主導のダンスの課題を反映し、「恥ずかしさ」という阻害要因に触れ、言葉と動きの革新的な融合を示唆しています。 この物語は、自由な身体表現の一形態としてのダンスについて、より幅広く、より包括的な視点を提唱しています。

続きを読む「昔、謝赫が伝ふ、画に六法あり、

一に気韻生動と日ひ、

二に骨法用筆と日ひ、

三に応物象形と日ひ、

四に隨類賦彩と日ひ、

五に経裳位置と日ひ、

六に伝模移写と日ふ、古より画人の能くこれ兼ねるはマルなり。」

「それ物を象るには必ず形似にあり、形似にありては須く其の骨気を全うすべし。

骨気と形似とは皆立意に本づき、而して用筆に帰す。

放に画を工にする者は、多くは書を善くす。」

「歴代名画記」張彦遠一画

骨法、象形、形似とはものの骨格を見抜くことをいい

隨類賦彩とは説明を加えて具体性に近づけること。

—

これらをダンスに生かすべき

というのも日本の古典は抽象的な記号のく見合わせから始まり

そこから写実的表現に向かう点でダンスの成り立ちに似ている

混沌はその無秩序のあまり、目の前にしても、それが実在したのかすらわからない。

なぜなら、それを理解する言葉を持っていないからだ。

しかし見逃さないように、注意深く観ているうちに、

目のやり場ができて、しだいに観るルートができてくる。

すると、ルートの端々に空間がみえてくる。

さらに観察を進めると、誰もが共通にか感じられる記号が生まれる。

言葉と言うモニュメントの登場である。

通り道でしかなかったものが構造になる。

手段自体が目的になり、存在の差の中に他者をみる。