2017年YCAMは、砂連尾理氏・熊谷晋一郎氏との共同研究から「パーソナルスペース再発見」ワークショップを開発。当初ASDの対人距離に着想を得たが、モーションキャプチャーで多様なパーソナルスペース形状の存在を発見。この見えないパーソナルスペースをプロジェクションマッピングで可視化し、参加者自身が自由に「編集(デザイン)」できるシステムを構築した。

砂連尾氏はこのパーソナルスペース編集を「革新的なダンスの振り付け」と捉え、参加者がパーソナルスペースを再設計することで、テクノロジーを新しい対人道具として用いた、これまでにないコミュニケーションの可能性を探求する。

1. はじめに

1.1 研究の背景

パーソナルスペース(PS)とは、個人を中心として広がる縄張り的な空間であり、他者がこの領域に侵入すると不快感や緊張感を覚える一方で、親密感を高める効果も持つ。私たちは日常生活において、対人距離を無意識下で維持しながら生活している。対人距離に個人差や個性があることは表現しづらいという課題があり、特に自閉症スペクトラム障害(ASD)のような「見えにくい障害」の対人コミュニケーションの特性を可視化し、理解を深める必要があった。

1.2 研究の目的

本研究の目的は、メディアアート技術(モーションキャプチャーやプロジェクションマッピング)を用いてPSを可視化することにある。そして、PSの多様性を測定・分析し、さらにその空間を編集するというプロセスを通じて、新たなコミュニケーション様式とダンスの振り付け手法を提案することを目指す。この試みは、多様な人々が共存する社会におけるコミュニケーションのユニークな可能性を探求するものである。

2. 研究の原点:距離の逆説

2.1 協働者とポストモダンとのかかわり

本プロジェクトは、主に振付家・ダンサーの砂連尾理と、小児科医で当事者研究者である熊谷晋一郎との協働により実施された。

砂連尾氏は日本のコンテンポラリーダンス界で著名であり、2008年以降は老人ホームや障害者施設での創作活動を通じて人との繋がりをテーマとしている。近年では障害ダンスで注目されている砂連尾であるが、それとは別にポストモダンダンス(デボラ・ヘイやスティーヴ・パクストンなど)のリサーチを行っており、障害とダンスといった創作の中にもポストモダンダンス的手法がうかがえる。本ワークショップのダンス的意義を理解する上でポストモダンダンスの手法は重要である。

熊谷氏は、脳性麻痺を患いながら、自閉症スペクトラム障害(ASD)を専門とする小児科医である。脳性麻痺は「見えやすい障害」、ASDは「見えにくい障害」であり、両者を同じ枠組みの障害として語るには無理がある。熊谷氏を語る上でASD研究に取り組む背景には、思想家としての側面に触れる必要があると筆者は考えている。1980年代に大流行したポストモダンという思想において、ミシェル・フーコーが論じた「自己への配慮」および「自己言及」がキーワードとなる。

熊谷氏の考えでは、この自己には2種類のモードがあり、Self-Rumination(ルミネーション)とSelf-Reflection(リフレクション)という心理学用語で説明される。ルミネーションは「反省モード」であり、価値判断によって自分を責め、「もっと自分を変えなければならない」と無限の反省を迫ることで、確実に病気になっていくものとされる。熊谷氏は、この行き過ぎた自己言及(Self-Rumination)が、ASDの方の増加や「引きこもり」ひいては「中二病」といった現象を引き起こした可能性があると考えている。

熊谷氏が当事者研究や本プロジェクトを通じて推奨するのは、「他人ごとのように、知的好奇心で自分に固執する」Self-Reflectionである。どんなに反省しても変えられない自分(不変性)を切り出す固執の仕方である。このモードがPSを編集する行為へとつながり、変えられない自己の境界線を実践的に踏まえ直すのが本プロジェクトである。

2.2 超連結クリエーションとの連携

本プロジェクトの起源は、2016年にダンス研究者の木村覚氏と伊藤亜紗氏らが主催した「BONUS 第3回 超連結クリエイション」にある。砂連尾理のアイディアをめぐって『随意と不随意の境界線を眩く』に共同プレゼンター/ゲストとして熊谷氏が参加し、技術協力として山口情報芸術センター(YCAM)が参加した。

このセッションは伊藤氏の著書《手の倫理》にも紹介され、砂連尾氏と熊谷氏のセッションで、「距離の逆説」とでも呼ぶべき現象が紹介される。二人の間に1.8メートルの木製の棒が持ち込まれ、これを介して間接的に接触するデモンストレーション(棒押し)が行われた。砂連尾氏は、棒を使うまで分からなかった熊谷氏からの「微妙な振動」や「材質みたいなもの」が伝わってきたと述べている。この体験は、物理的な距離(棒の長さ)ができたことで、肌ざわりといった表面的な情報が遮断された結果、逆説的に相手の手の表面の奥側にあるもの、すなわち関わろうとする意図や「生」のあり方といったより根源的な情報に到達しやすくなったことを示唆している。これは視覚的な理解からの「出会い直し」であり、コミュニケーションは道具を用いることで新しい関係性を創造するきっかけになると思われる。

これらの道具を使った新たなコミュニケーションの開発は、YCAMが長期にわたって推進してきたダンスのためのクリエイションツールReactor for Awareness in Motion(RAM)の研究にも関係がある。YCAMは本クリエーションに「距離の逆説」という課題をモーションキャプチャーを導入することでを問い直し、相互に支え合う生成的なコミュニケーションとしてのかかわり方をより強化した。

3. PSの測定と多様性の発見

3.1 研究の展開

「超連結クリエーション」の後、研究はYCAMが主体となり継続し、焦点は熊谷氏の研究対象であるASD傾向のある人々のPSへと移された。ASD傾向のある人々の対人コミュニケーションの困難さが、PSの距離感の問題にあるのではないかという仮説が立てられ、その検証から始められた。

3.2 測定方法の開発

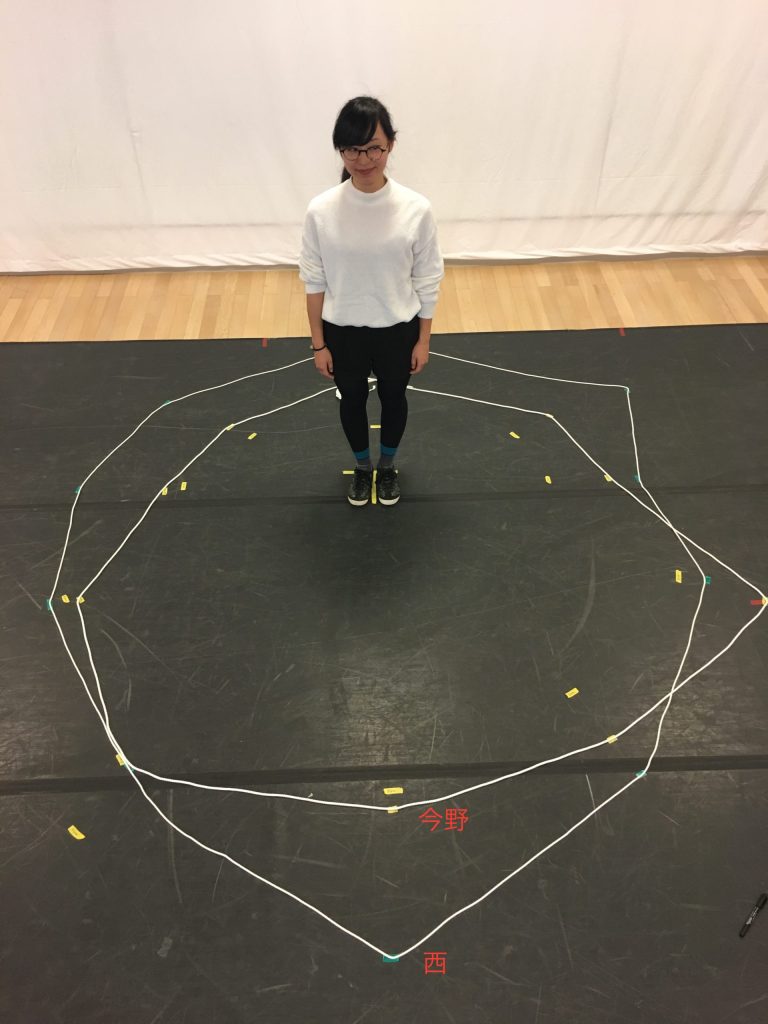

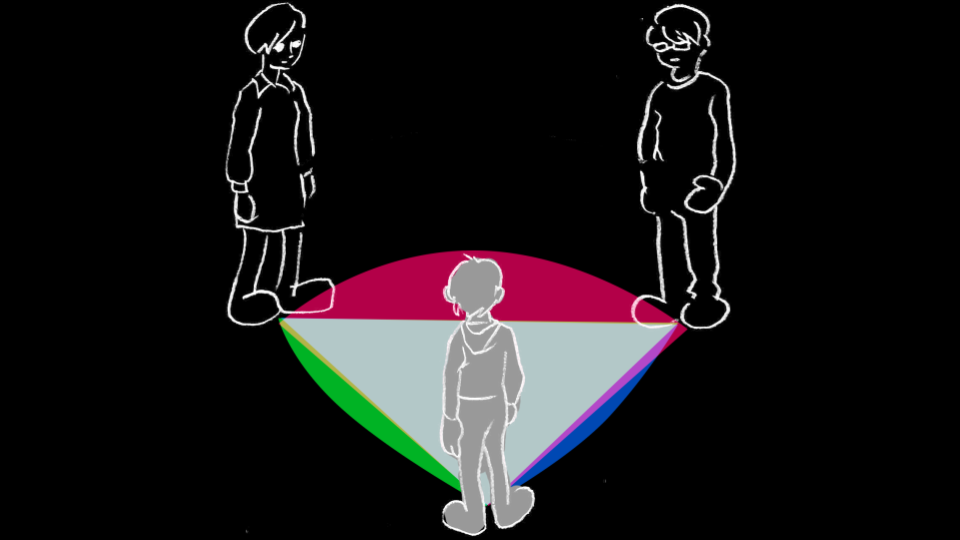

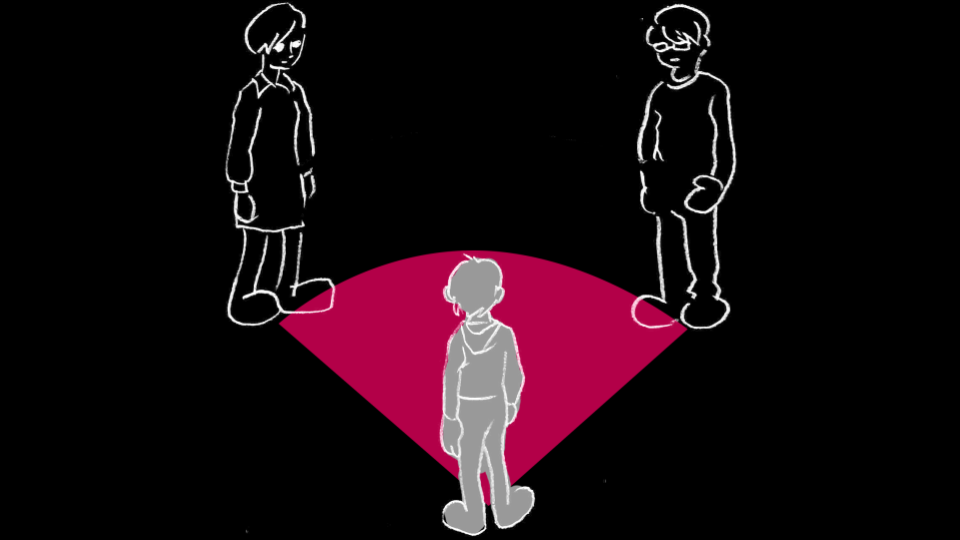

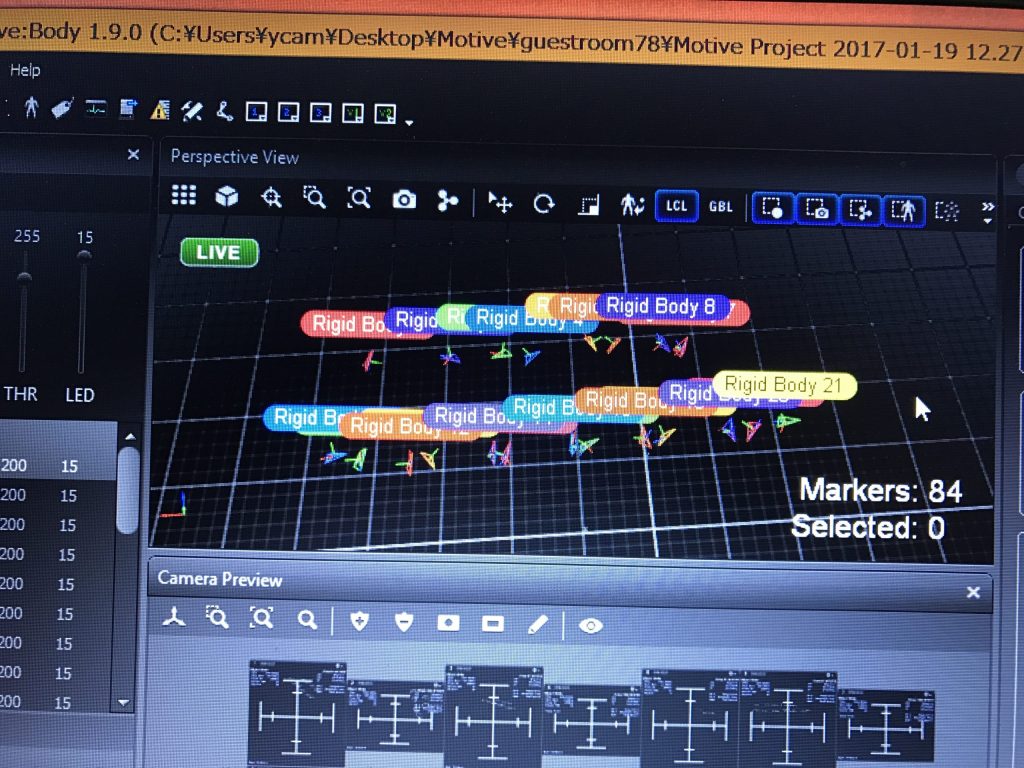

古典的な「ストップディスタンス法」(接近した際に不快感を感じたら手を上げて停止する)には限界があるとし、より自然な環境下での反応を測定するため、新たな手法が採用された。本研究では、先行研究のケンドンのアプローチを前提に、3人の人物が会話する際の内側空間を「O空間」と定義したことを参考に、そこに形成される三角形の面積と角度を測定する方法を採用した。本研究ではPSの形状は扇形であると仮定され、モーションキャプチャーシステムで測定された。機材や専用スーツの問題から現実の会話を測定することが困難であることから、スタジオで改定されたシチュエーションをあらかじめ用意し、即興劇的に対話状況を収録した。この手法をここでは「演技的アプローチ」と呼ぶ。内容は例えば「面接会場の入り口」という場所とシチュエーションを設定し、「会場はどこですか?」という質問内容があらかじめ決められた上で、即興劇を行う手法である。

3.3 測定結果と発見

様々な被験者(ASD傾向の方々を含む)による測定の結果は、熊谷の想定を裏切るものであった。ASD傾向のある人々のPSの構成に特定の傾向は認められず、むしろ非常に幅広い多様性があることが明らかになった。そこで手法を改め、ASDのためのスクリーニングテストである社会的反応尺度(SRS-2)における分析を用いて評価したところ、以下の特徴が見られた。

- 社会的動機づけスコアが高いほど、PSの半径は小さくなる(反比例)

- 社会的コミュニケーションスコアが高いほど、PSの中心角度は比例する

これらの結果は、ASD傾向の有無に関わらず、誰もが自身のコミュニケーションに適した個人空間を形成しているという普遍的な側面を明らかにした。また、PSへの侵入時に斜めに歩く人やPS直前で立ち止まり軽く会釈する人など、行動パターンも多様であることが観察された。このことによって、各々の志向性や生活習慣によって独自のPSが形成されていることが分かる。

4. ワークショップ:可視化と再編集のプロセス

4.1 ワークショップの設計

研究結果を受け、砂連尾氏とYCAMは、ワークショップの製作を始める。一つは参加者が自身のPSを可視化し、それを編集できるプログラム(プロジェクションマッピングを使用)をano labの岩谷成晃とYCAM InterLabで開発した。もう一方では、PSは状況や知覚によって様々に変わるのではないかという仮説を立て、実際にアイマスクや耳栓などを使用し、知覚に制限を与えることで、コミュニケーションへの影響を検証し、これらの知見をワークショップへも盛り込んだ。

4.2 ワークショップの進行

このワークショップは、会話をするときに居心地の良い間(PS)を体感し、再発見することを目的とする。

- ワークショップは参加者18人、3人1組(6組)で進められる。

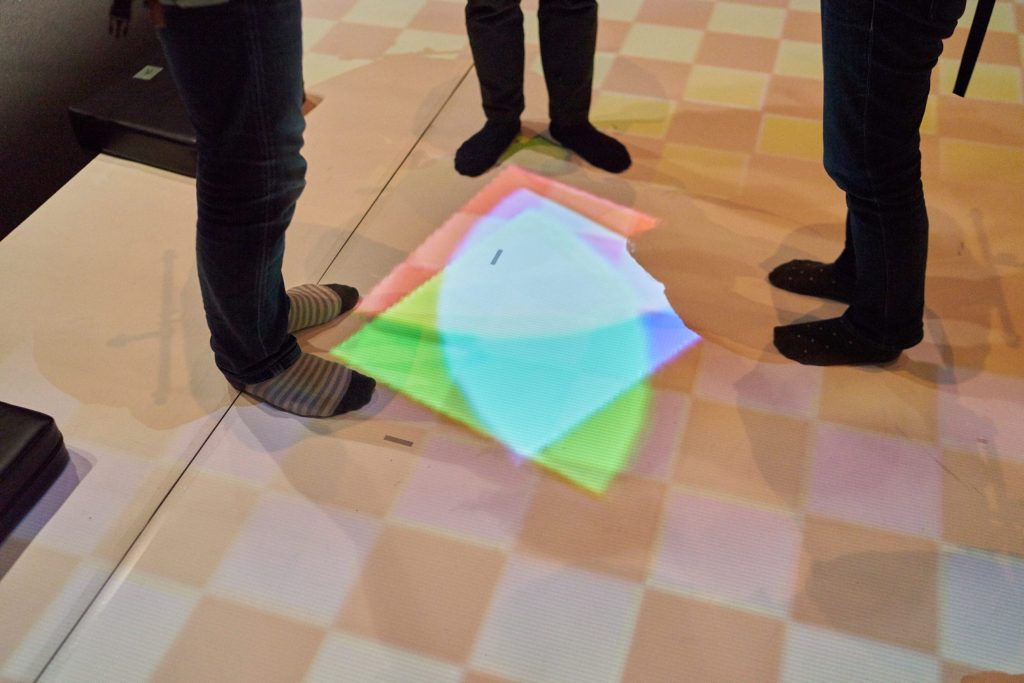

- フロアは約8m×8mあり、全面プロジェクションされ、プロジェクションフロアで行われる。

- 各自背負子型のマーカーを装着し、ワークショップ中に対人距離の計測とフロアへのプロジェクションマッピングが行われる。

セッション1では、グループ内で一人ずつ相手に近づき、居心地の良い距離で止まって足元に四角のシールを貼り、自分のPSを皮膚感覚で知る。

セッション2では、2人が会話しているところに3人目が割って入って質問し、その際の居心地の良い位置に三角のシールを貼る。

セッション3では、セッション2と同じことを、3人目が耳栓とサングラスを装着した状態で行い、知覚が制限された場合のPSの変化を体験する(丸のシール)。

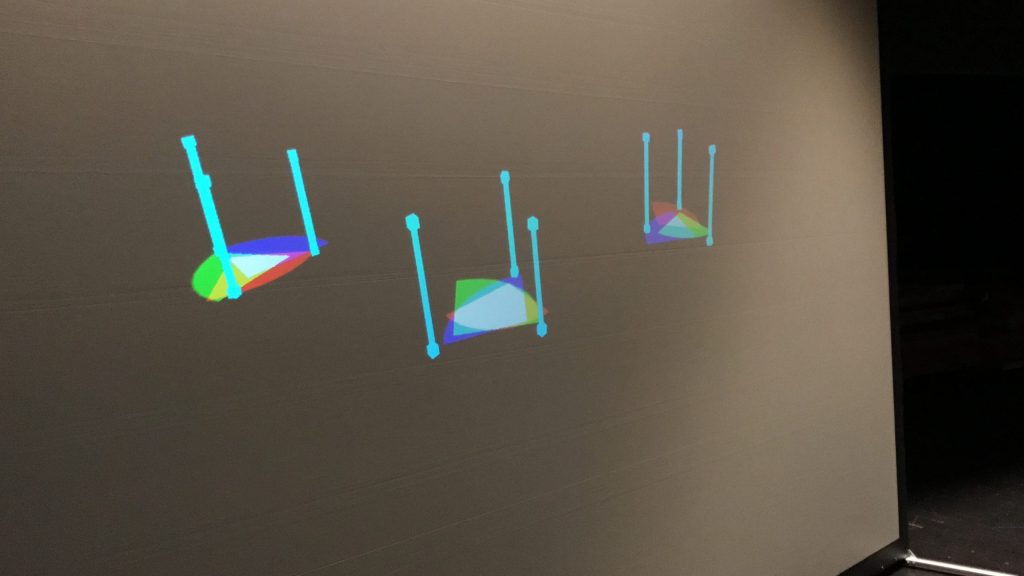

セッション4では、モーションキャプチャーで測定されたPSが扇形として足元に可視化される。3人で会話したり、PSを重ねたりして、可視化による変化を体感する。

セッション5では、グループごとに可視化されたPSを自由に再設計し、新しいコミュニケーションのシチュエーションを創り出して発表する。

セッション6では、自分たちで作ったオリジナルのPSを装着し、他のグループのメンバーとコミュニケーションを取る。

4.3 可視化による重要な発見

可視化されたPSの画像(プロジェクション)に他者が侵入し、それを「踏んだ」際に、参加者は通常よりも強い不快感や違和感を覚えることが判明した。これは、視覚情報が触覚を強く引き寄せる現象、すなわち視覚に触覚が引っ張られていることを示唆している。この現象に着目し、画像を編集する実験が行われた。

4.4 パーソナルスペースの編集

参加者は、描画ソフトウェアのような感覚で、測定された扇形の基本形状および半径と角度を自由に編集できるようにし、追加機能として画像に「穴」を付属した。穴の部分が特別な距離感の場所として感じられることが発見された。これは、私たちが普段から無意識のうちにPSを自己編集している可能性という仮説を立てるきっかけとなった。参加者は、この編集機能を用いて、自分が安心できる縄張り、あるいは話しやすい角度についてより感覚的に実証することができるようになった。ただしこの実証は視覚に触覚が引っ張られている範囲が検証困難なため、PSに感覚的に穴が開けられたとしても、日常的なPSの自己編集および穴開けを実証するには至らず、あくまで推測の域であることを指摘する必要がある。

5. 未来のダンスとしての展望と社会的意義

熊谷氏が当事者研究や本プロジェクトを通じて推奨するのは、「他人ごとのように、知的好奇心で自分に固執する」ことである。このモードがPSを編集する行為へとつながり、変えられない自己の境界線を物理的に設定する芸術的な実践となる。

砂連尾氏は、PSの編集を「ダンスの振り付けの一形態」として位置づけている。PSは、自己の行動範囲であり、人との関係を振り付ける要素であるため、それを自分で設計し、その図を記述することは「振り付けを記述している」行為と本質的に同一であるとされる。

ワークショップの終盤では、可視化されたPSのビジュアルを徐々にフェードアウトさせ、参加者が創造し、身体に付随させた記憶が内面化されるプロセスが試みられた。これは、日常的な動きの中から物語を組み立て、関係性が進化・拡張していく「未来のダンス」の形を想像させる。また、この要素は当事者研究の社会実装の一例としても重要である。

本論文はワークショップの背景を読み解くことで、PSの編集を「人との関係を振り付ける」ダンスの一形態として導入することで、ダンスを舞台で演じられる従来の芸術枠組みから解放する新しい視点を提示した。本研究は厳密な科学的証明には至らないが、これらの経験の質と倫理的知覚の変容に基づく深い示唆を定性的に確認した。この結果、PS編集という新しい対人道具は、個々の生に根差した対人関係を再構築し、多様な身体性を包摂する新しいダンスの可能性を開拓する。

パーソナルスペース再発見クレジット

共同研究・開発 (Joint Research & Development):

大脇理智 (Richi Owaki), 伊藤隆之 (Takayuki Ito), 今野恵菜 (Keina Konno), 竹下暁子 (Akiko Takeshita), 北堀あすみ (Asumi Kitahori), 西翼 (Tsubasa Nishi) [YCAM]

熊谷晋一郎 (Shinichiro Kumagaya)

砂連尾理 (Osamu Jareo)

石井ひでまさ (Hidemasa Ishii)

システム開発 (System Development):

岩谷成晃 (Nariaki Iwatani) [anno lab] ※ システムは、以前「Reactor for Awareness in Motion [RAM]」向けに開発されたシステムを改変して使用

リサーチパートナー (Research Partner):

東京大学 先端科学技術研究センター(Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo)のスタッフおよび協力者

YCAM スタッフ

木村覚 (Satoru Kimura) & 伊藤亜紗 (Asa Ito) [BONUS]加藤佳林 (Karin Kato)和田夏実 (Natsumi Wada)

映像/モーションキャプチャーシステム操作 (Video / Motion Capture System Control):大脇 理智 (Richi Owaki), 今野恵菜 (Keina Konno) [YCAM] 照明 (Lighting): 高原文江 (Fumie Takahara) [YCAM] 音響 (Sound): 中上淳二 (Junji Nakaue) & 安藤充人 (Mitsuhito Ando) [YCAM] 舞台美術 (Stage Set): クラレンス・ン (Clarence Ng) [YCAM] 技術協力 (Technical Support): やの舞台(Yanobutai)

教育プログラム (Education Program):菅沼聖 (Kiyoshi Suganuma) & 山岡大地 (Daichi Yamaoka) [YCAM] コーディネーター (Coordinator): 北堀あすみ (Asumi Kitahori) [YCAM] プロデューサー (Producer): 竹下暁子 (Akiko Takeshita)

主催(Organized by):公益財団法人 山口市文化振興財団 (Yamaguchi City Foundation for Cultural Promotion)

協力 (In association with): 山口市 (Yamaguchi City)、山口市教育委員会 (Yamaguchi City Board of Education)

助成 (Supported by): 文化庁 (the Agency for Cultural Affairs, Government of Japan)

共同開発 (Co-developed with): YCAM InterLab (YCAM インターラボ)

制作 (Produced by): 山口情報芸術センター [YCAM] (Yamaguchi Center for Arts and Media)

撮影 (Filmed by) : 田邊アツシ (Atsushi Tanabe)、山中慎太郎 (Shintaro Yamanaka) [Qsyum!]、渡邉朋也 (Tomoya Watanabe) [YCAM]

主要参考文献:

伊藤亜紗《手の倫理》(講談社)

Adam Kendon《Conducting Interaction: Patterns of Behavior in Focused Encounters》