Contents

はじめに:知覚と運動の瞬間

試合中のサッカーのフィールドを想像してみよう。自分は相手方のゴールに向かって突進しているところだ。ボールをドリブルしながら走る。足は踏みしめている芝の感触を感じている。他の数人の選手たちが猛スピードで迫っているのを横目で感じながら、視線はさっとフィールドを流す。他の選手の足音と荒い息づかいが自分のそれとともに耳に響く。一瞬のチャンス。鮮やかなシュートでボールがゴールに吸い込まれていく。

我々は、自身をとり巻く世界の中枢にいて、一つの身体で様々な瞬間を瞬時に判断し行動している。改めて考えてみると、俄かに信じがたい。気がついたときには備わっていた野生の能力を、哲学者は考え、生理学者は実験し分析してきた。

その中でも、自身をとり巻く世界をキャンバスに投影してきた画家達の絵画には、その知覚の道具がぎっしり詰まっているといえる。私はこれらの知覚の道具を使って、知覚を拡張する方法を探りたい。

ボッチョーニの革新的アプローチ

西洋絵画において、ルネサンスから続く空間表現方法の一点透視図法は、近代芸術運動のキュビスムによって開拓された。さらに未来派の画家達は、旧来の画法にとらわれない自由なアプローチで時空構成を提示した。

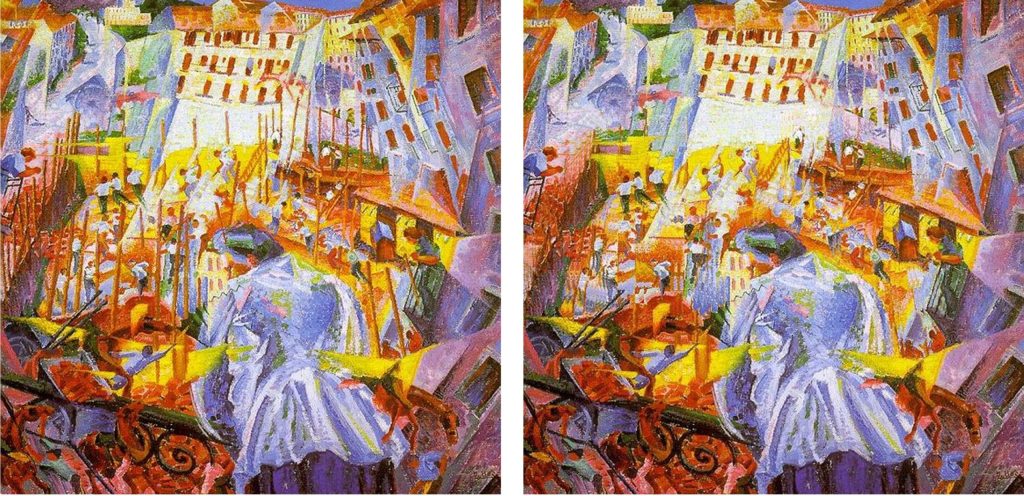

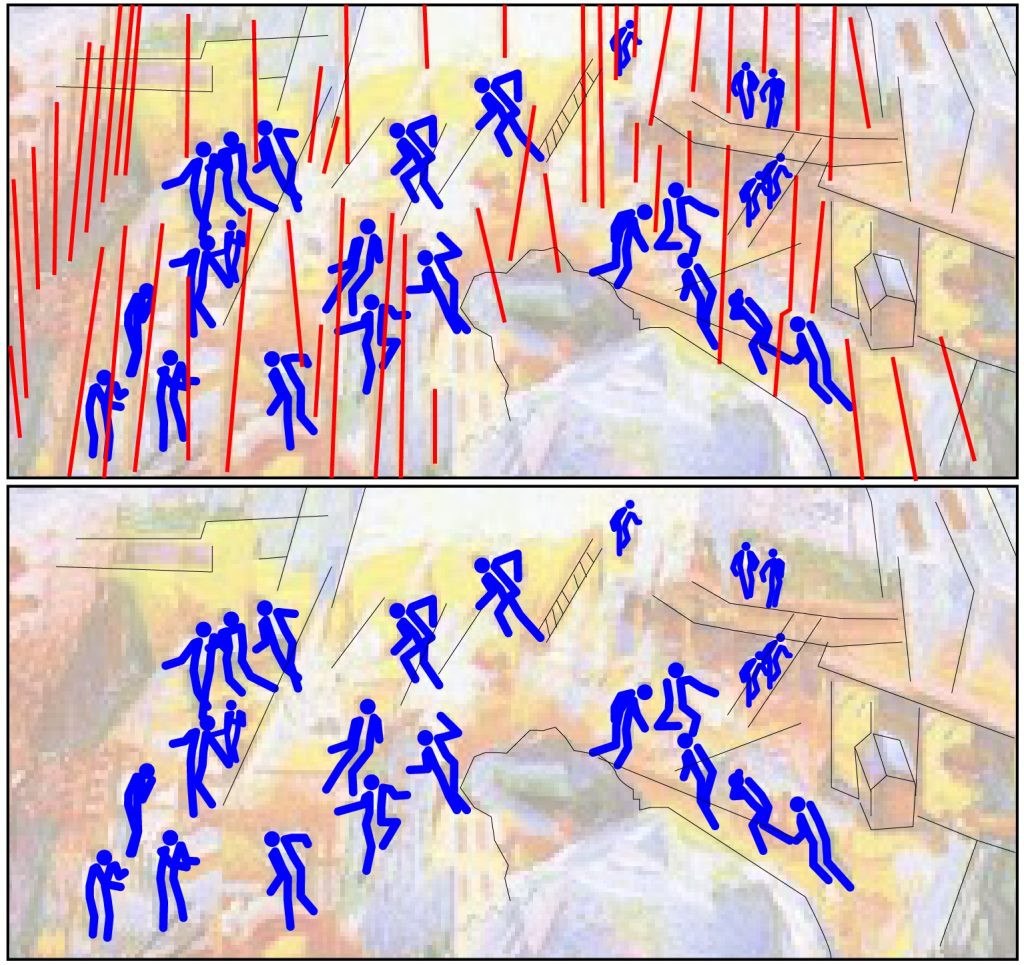

なかでもボッチョーニは、視覚的な激しい運動の体験をどのようにキャンバスに定着させるかという主題について、他の未来派の画家とは異なるアプローチを取った。

同時代のマイブリッジやマレーの連続写真の技術が影響していることがうかがえるが、ただ連続写真を絵画化したわけではない。姿勢が急角度で傾き、複数の柱が書き込まれる。

この柱に着目すると、マイブリッジの写真のコマとコマの切れ目にも似た、時間軸のガイドラインとして見えてくる。単純な連続写真のコマではなく、ガイドライン自体が速度や躍動感を表現する伴となっている。

試しに、柱だけをデジタル処理で消してみると、躍動感が失われてしまうことが分かる。

マッピング技術における時空表現の発展

近代絵画運動よりも以前から、マッピング技術では時空表現が議論されてきた。例えば世界地図はメルカトル図法、モルワイデ図法、ダイマクション図法など、球の展開方法が有名だ。これらの図法は三次元を完全には記述できず、多くの世界地図は北極南極が歪んで表現される。一方でこの図法は、経度、緯度、グリッド、また等高線などの表記基準による線によって空間を分割する方法を発明した。

それ以外に、天気予報図は、衛星写真の上に気圧を表す記号や、台風の進路予想図など、時間軸がガイド線としてマッピングされている。

これらの線は現地を観察し、広い範囲の中で現象について考察し、新しい視点での問題を読み起こし発展させるために開発されてきた。そして、その線は現地と観察者の中間に描かれ、その線が観察者の想像力を強化する補助機能として欠かせない存在である。

Inspiring-lineの概念定義

ボッチョーニの絵画の中の柱も現象を考察することを補助し、時間軸と運動量を繋ぎとめる「想像の補助線」=Inspiring-line(これにあたる名詞が私には調べられなかったのでここではそう呼ぶとしよう)として働いている。

本来のマッピング技術は、主に、静的な地表に動的な情報を重ね合わせる技術であるのに対し、ボッチョーニを例に述べたInspiring-lineは、ベースライン自体が動的で、分析を主とする正確さを求める線というよりも、想像力を強化し直感的に読みとるための補助線だといえる。性質が多少異なることを指摘しておく。

現代技術とInspiring-lineの展開可能性

現在のマッピング技術はコンピューターグラフィックス技術によって表現の幅が広がり、様々な時空を表現できるようになった。ボッチョーニの柱のようなInspiring-lineはむしろ当たり前の表現方法であり、まだまだ発展可能である。

例えば、ヘッドマウントディスプレイを使って、ボッチョーニのような運動と空間の表記方法を用いて、サッカーのような刻一刻と変化するゲーム空間を再現したらどうだろうか?

天気予報図のようなガイド線のように、選手の動きやボールの動きに補助線が書き込まれている図である。少なくとも、ビデオゲームのサッカーはボール軌道が線で表現されたり、ボールをパスすべき相手にフラグが表記される。これらも直感的に出来事を読みとるための補助線だからInspiring-lineと言える。

サッカーゲームにおけるInspiring-lineの応用

サッカーのような組織的に動くゲームは、チェスのようなパターンの集積ではなく、むしろ囲碁のような、個々は独立し受動的に動きながらも組織的に働くモデルが望ましい。たとえば、サッカーのフィールドを囲碁のように密度として捉えたらどうだろう?選手同士の距離を濃度として捉え、関係の密度が薄い所にボールをパスできれば、ボールを取られる可能性は低くなる。

結論:知覚拡張の可能性と未来への展望

実際の選手のイマジネーションとしてすでに形成されていると思われるが、サッカーを行う選手同士が具体的に共有されているわけではなく、経験的に知っているにとどまっている。これらが、実際にヘッドマウントディスプレイなどを用いて、選手の目の前に地図として立ち現れたとき、それは人間の能力の低下を助長するのではなく能力の拡張として、プリミティブな野生の直感を観察する切り口の一つとなるだろう。

ARが現在より発展しコンタクトレンズのレヴェルにまで小さくなったなら、Inspiring-lineの概念は様々な分野での応用が期待される。スポーツ限らず、刻一刻と変化する空間において、パフォーマンス向上に活用できるだけでなく、教育現場では複雑な概念の理解を促進し、医療分野では手術や診断の精度向上に貢献する可能性がある。さらに、都市計画や災害対策においても、人々の直感的な理解を支援する重要な道具となるだろう。

これらの技術が人間の能力を置き換えるのではなく、拡張することにあり、我々が本来持っている野生の直感を技術によって可視化し、共有可能にする手段なのである。この視点から見れば、未来の技術開発は、単なる効率性や正確性の追求ではなく、人間の本質的な知覚能力をいかに豊かにするかという問いに答える必要がある。

ボッチョーニが100年以上前に試みた「運動の可視化」は、技術が人間の内なる力を解放し、新たな可能性を開く触媒としての役割である。Inspiring-lineの探求は、それを技術によって拡張する試みなのである。