突然ですが、あなたはアンパンマンが好きですか?

実は私、少しアンパンマンに疑問を感じています。なぜなら、「愛と勇気のヒーロー」として人気のアンパンマンですが、その物語には立ち止まって考えてほしい点がいくつもあるからです。あの物語って、本当に教育的に「あり」なのでしょうか?

もちろん、アンパンマンが困っている人を助けるのは「正義の味方」として素晴らしいことです。でも、ばいきんまんをすぐに殴るの、気になりませんか?

タイムボカンにしても、ポケモンにしても、お約束として悪だくみは毎回、殴られぼろぼろになりますが、彼らはサラリーマンで上司命令なのに対して、ばいきんまんの場合は個人なので、やや性質が異なります。もちろんアンパンマンが注意を促す場面はあるものの、行動理由を直接問いただすシーンは見たことないですよね。ただ「正義だから」という理由で最終的に暴力が正当化されるのは、どうなのでしょう。

このブログでは動画ではカットしたシナリオが含まれています。

Contents

クリエイター「ばいきんまん」がなぜ排除されるのか?

まず、アンパンマンの宿敵、ばいきんまんについて考えてみましょう。

彼は悪役として描かれていますが、実はかなりの努力家であり、発明家でもあります。筋トレをしたり、ドキンちゃんとコキンちゃんにあごでつかわれていますが、目的に向かって努力をおしみません。そして、大変仲間思い出で憎めないキャラ設定になっています。

昨年2024年夏に公開された映画ではばいきんまんが主人公になるなど、制作スタッフも彼を単なる悪者として描くだけではない方向性を示しているのは確かです。

にもかかわらず、ばいきんまんのそうしたクリエイターとしての努力や、発明にかける情熱は物語の中でけっして報われません。 私たちクリエイターは、アンパンマンの世界で排除されるばいきんまんを応援したい。彼の純粋な努力を正当に評価すべきだと考えます。

アンパンマンが持つ「見えない統制」の構図

次に、アンパンマン自身に目を向けてみましょう。

アンパンマンは普段、空をパトロールして困った人がいたら助けています。しかし、これは「監視している」と言い換えることもできますよね。知らず知らずのうちに、アンパンマンという絶対的な「善」を、市民が内面化させられているのではないでしょうか。

アンパンマンの世界では、彼が中心となって正義と平和が守られています。そのため、他のキャラクターが人助けをしたり、正義的な活動をしたりする場面はほとんど見られません。何か問題が起きれば「アンパンマンが解決してくれる」という、ある種の依存的な社会システムが成り立っているのです。これは、上からの監視と統制によって、社会全体がコントロールされている状態にも見えてきます。

交換可能な「顔」の象徴性

そして、最も重要なのはアンパンマンの「顔」です。お腹を空かせた子がいれば、自分の顔を犠牲にして施す。これは尊い行為のように思われがちです。

でも、考えてみてください。アンパンマンは顔を交換すれば元通りになる。彼には「失うもの」がないのです。一時的にダメージを受けることはあっても、新しいパンの顔と交換すれば無限にエネルギーが注入され、復活できてしまいます。

さらに疑問なのは、新しい顔のアンパンマンと、前のアンパンマンが本当に同じ存在なのか?ということです。趣味も自己主張もほとんどないアンパンマンは、もし顔が変わって性格が少し違ったとしても、その変化がほとんど描かれません。この「交換可能な象徴」という構造は、非常に示唆に富んでいます。

「正義の規範」によって町が守られ、その規範から外れるばいきんまんのような存在は、交渉も対話もなく強制的に排除されます。「この街の秩序を守れ」という名のもとに、ひたすら力でぶつかっている、と解釈できます。

「汚れ」と「不利益」の排除

アンパンマンは顔が汚れると力がなくなります。これは、彼が「汚れ」に対して弱いことを意味するのではないでしょうか。ばいきんまんが敵であるのは、「バイキン(ばい菌)」が「汚れ」の象徴だから、とも考えられます。

しかし、よく考えてみてください。人間にとって不利益があるから「ばい菌」と呼んでいるのであって、菌類すべてが悪いわけではありません。パンを膨らませる酵母菌と、ばい菌と呼ばれているものは、菌類としては同じ種なのです。これは、人間にとって都合の悪い菌は「ばい菌」、都合の良い菌は「良い菌」と呼んでいるに過ぎません。

この物語の根底には、「不利益をもたらすものは全て排除」という思想があるのではないでしょうか。だからこそ、ばいきんまんは対話も持たれないまま、ただ殴り倒されてしまうのです。

カタカナ表記とひらがな表記

小ネタですが、アンパンマンがカタカナ表記で、ばいきんまんがひらがな表記なのも気になります。というのは、「ごみ」と「ゴミ」を分けて使うように、外から来たものがカタカナ表記、なかにあったものをひらがな表記とする日本語のルールがあるからです。つまりアンパンマンは外から来たのにたいして、ばいきんまんはすでに中にあったという意味になります。原作絵本はひらがな表記で「あんぱんまん」とかかれているのでヤナセはアンパンマンはそとからではなく中にいたおいう設定でしょうし、ヤナセの作風からしてもその方が自然に感じます。しかし、どこかでこの思想はねじ曲げられたと考えた方がよいと思われます。

アンパンマンに潜む「右派的」構造と天皇の象徴論

これまでは、アンパンマンの物語が教育現場での子育てのヒントとなるか、という視点から考察してきました。ここからは、議論の視点を一歩広げ、アンパンマンの物語構造に潜む全体主義的な社会思想、特に日本の天皇制との関連性について掘り下げていきます。

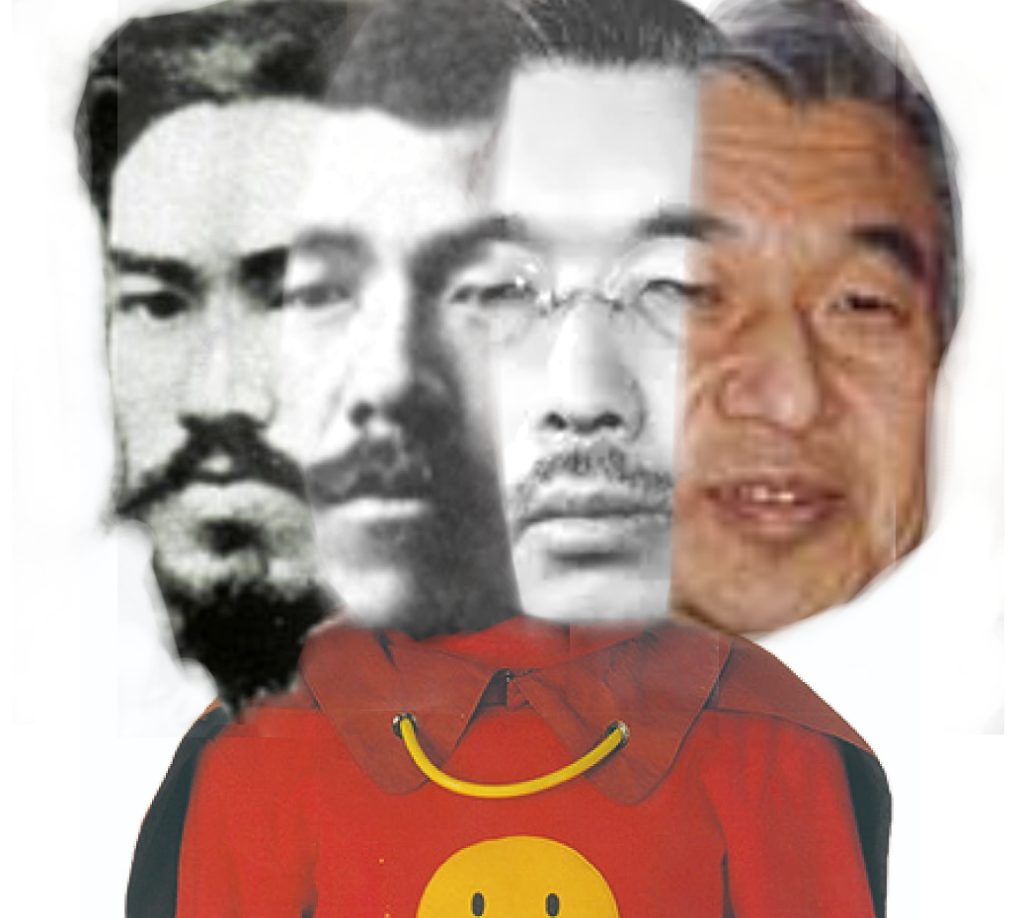

第二次世界大戦直前の日本において、京都を拠点とした京都学派の哲学者たちは、日本の国家のあり方や精神文化について深く考察しました。彼らの思想は複雑で多義的であり、一概にまとめることはできませんが、西欧近代文明の批判や日本独自の精神文化の強調を通じて、国家主義的な思想に一定の影響を与えたことは事実です。その中には、戦争協力的な言説に加担した側面と、戦争に批判的な立場を維持しようとした側面の両方が存在しました。

京都学派の哲学者たちは、それぞれの思想体系の中で日本の国家の精神的基盤や国民統合のあり方を追求しました。例えば、京都学派の創始者である西田幾多郎は、東洋的な「無」の哲学を通じて、日本の精神性を深遠なレベルで探求しましたが、その思想が結果的に国家主義的な解釈を許容する余地を与えた、とも言われています。彼の後継者である田辺元は、天皇を国家や共同体の精神的な「中心」に位置づけました。これは、特定の政治権力やイデオロギーを超越した、空虚でありながらも全てを統合する根源的な場として捉えられます。アンパンマンがアンパンマンワールドの「絶対的な正義」の中心として、その存在そのものが共同体の秩序を維持しているのと重なるのです。

そして、アンパンマンの「交換可能な顔」という特性も、この思想における永続性と深く関連します。個々のアンパンマンが顔を交換することで力を取り戻し、「アンパンマン」というヒーローの機能・役割が外部からのエネルギー(パンの交換)によって永続的に維持されるように、日本の天皇制もまた、個々の天皇が代替わりしても「天皇」という制度、ひいてはその象徴する国家の連続性が「万世一系」の思想によって保証されると考えられました。これは、個人の資質を超えて、「制度」としての永続性が共同体の安定を保証するという思想です。

この絶対的な中心から守られる秩序において、規範から外れる者、異論を唱える者は徹底的に排除されます。 ばいきんまんが、交渉や対話もなくアンパンマンの「正義」によって力で排除される構図は、このシステムの宿命とも言えるでしょう。

この点において、ばいきんまんは、戦時中に国家の全体主義的な統制に対し、個人の思索の自由と倫理的実践を貫こうとした哲学者、三木清のような存在と解釈できます。三木清が、国家の「大義」や「正義」の名のもとに、その思想や行動が危険視され、対話や理解の機会なく獄中で命を落としたように、ばいきんまんは既存の秩序に対する自由な創造性と異議申し立てを象徴するキャラクターとして、一方的に排除され続けます。両者ともに、絶対的な権威や「正義」に対し、力によって抑圧され、排除された「異分子」として、「自由への抵抗」という共通のテーマを体現していると見ることができるのです。

だいぶ苦しい解釈ではありますが、原作者の意図とは別に、『あんぱんまん』という「尊い義性」や「けがれに弱い」というミームは、右派思想的な解釈可能な物語にねじ曲がる可能性を十分に秘めています。

>NoteBookML(Google)による京都学派と近代の超克の資料

アンパンマンが映し出す社会の構図

現実社会は、そう単純ではありません。話し合いを持つべきですし、努力は正当に評価されるべきです。

教育論的には、幼稚園などの教育の現場でみられる、いたずらをした子供に対して、理由を聞かずにまず謝らせるという現場を目撃することがあります。子供の行動は悪いことだとしても何らかの理由があるはずで、これを聞かずに謝らせるというのは、教育的に望ましくなく、大人への信頼が薄れてしまう結果になりかねません。この動画の場合は、あくまで、いたずらの理由を直接問いかけている場面が無いという意味です。「いたずらをする子は悪い子」というレッテルに疑う余地がないという点は批判すべきてんでしょう。

社会思想的にはだいぶ飛躍がありますが、戦時中の京都学派の右派的な同行と類似する点があるのではないかという考察を展開しました。それは、絶対的な「正義」を中心に据え、その規範に合わないものを力で排除する構図です。

無批判にアンパンマンを見ていると、子どもたちは「正しいと思えば暴力で解決してもいい」「異なる意見は排除されるべき」といった、危険な思想を無意識のうちに学習してしまうかもしれません。

だからこそ、私たちは「アンチ・アンパンマン」を宣言し、クリエイターとしてのばいきんまんを応援していきたいと思います。もし、この考えに共感していただけるなら、何も考えずにアンパンマンを見ているお子さんや、見せている親御さんがいたら、少しこの話をしてあげてもいいかもしれません。