2025年3月末まで東京都現代美術館で開催されている坂本龍一展「音を視る 時を聴く」には、私が創作段階から携わった作品が2点あります。その一つが「water state 1」です。この作品は、坂本龍一氏と高谷史郎氏によって2013年の山口情報芸術センター(YCAM)10周年記念展で創作展示されました。

坂本龍一氏が総合ディレクターを務めたYCAM 10周年記念祭は、「アート」「環境」「ライフ」というテーマのもと、芸術と自然、そして未来の可能性を深く問い直す試みでした。「water state 1」はその象徴ともいえる作品で、坂本氏の独自の視点と、多くの人の努力が結集した結果として生まれたものです。

「water state 1」の誕生秘話

「water state 1」のきっかけは、坂本氏が野田神社の能楽堂を訪れた際、急な雨に見舞われ、縁側で雨宿りをしていた時の体験にあり、屋根瓦から落ちる大粒の雨を見て着想を得たと聞いています。

坂本氏によると、ピアノで即興演奏する際、手を振り上げた時点で指が落ちるべき鍵盤が決まってしまうという音楽家特有のジレンマがあり、それを克服するイメージとして雨滴のような自然な動きに感化されたそうです。

山口情報芸術センター[YCAM] | water state 1

雨粒と波紋:計測から表現への挑戦

この作品の前身となる2009年のインスタレーション「LIFE—fluid, invisible, inaudible…」では、9台の水槽を空中に吊り、各水槽の5cmほどの水面にフォグスクリーンを展開して映像を投影しました。水の惑星である地球の表面に浮かぶ雲のように、人間の文化を象徴する映像が蜃気楼のように映し出され、フォグが消えるとともにはかなく消失するそんな作品でした。

「water state 1」では、「LIFE」で実現した雲と水の表現に加え、高谷氏のディレクションの元で雨の要素を取り入れることを目指しました。当初は雷も含める予定でしたが、高い湿度の空間に雷撃を飛ばすのは、安全性の観点から早々に断念しました。

最初に着手したのは波紋の振舞から音楽を生成することで、波紋の計測に様々な技術的挑戦を行いました。水面を直接撮影する手法だけでなく、ストライプを印刷して水の屈折率で波紋を計測する方法や、キーエンス製の解析専用ハイスピードカメラの使用も試みました。しかし、装置が大掛かりになる一方で、物理シミュレーターとの差異が十分に得られなかったため、波紋の計測という方向性は断念することにしました。

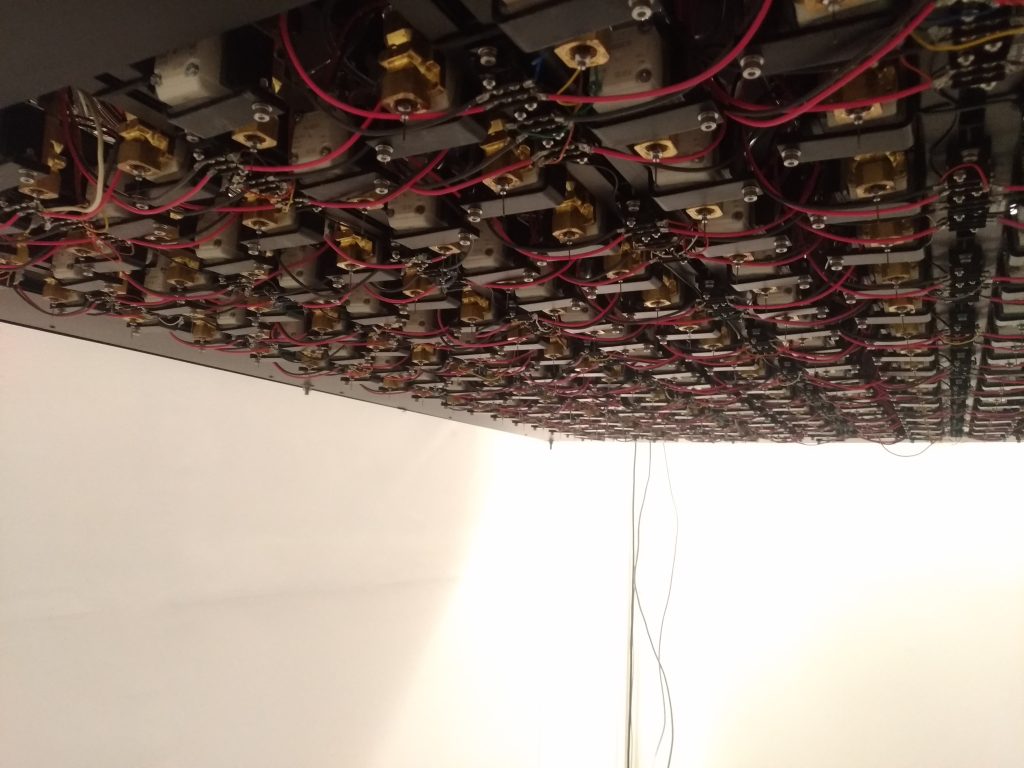

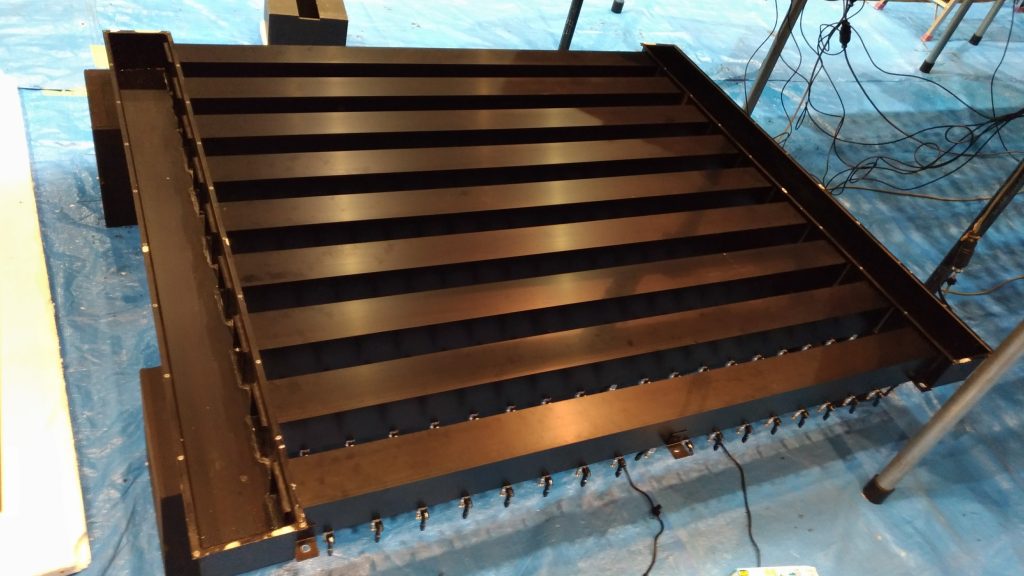

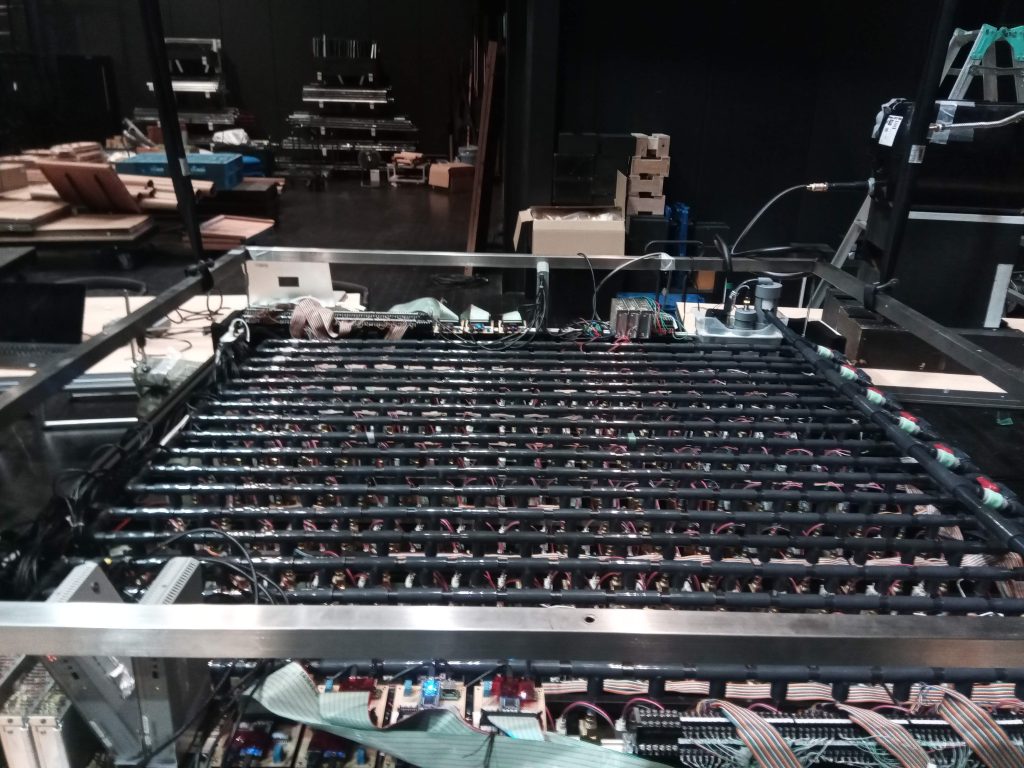

代わりに、個々の雨滴をコントロールすることに焦点を移しました。当時、スプリンクラーのような機構で雨を表現する作品は多く存在していましたが、極小の水滴を一粒一粒正確にコントロールする作品は前例がありませんでした。そのため、ノズルの数と精度について、コストパフォーマンスを考慮しながら高谷氏と検討を重ねました。

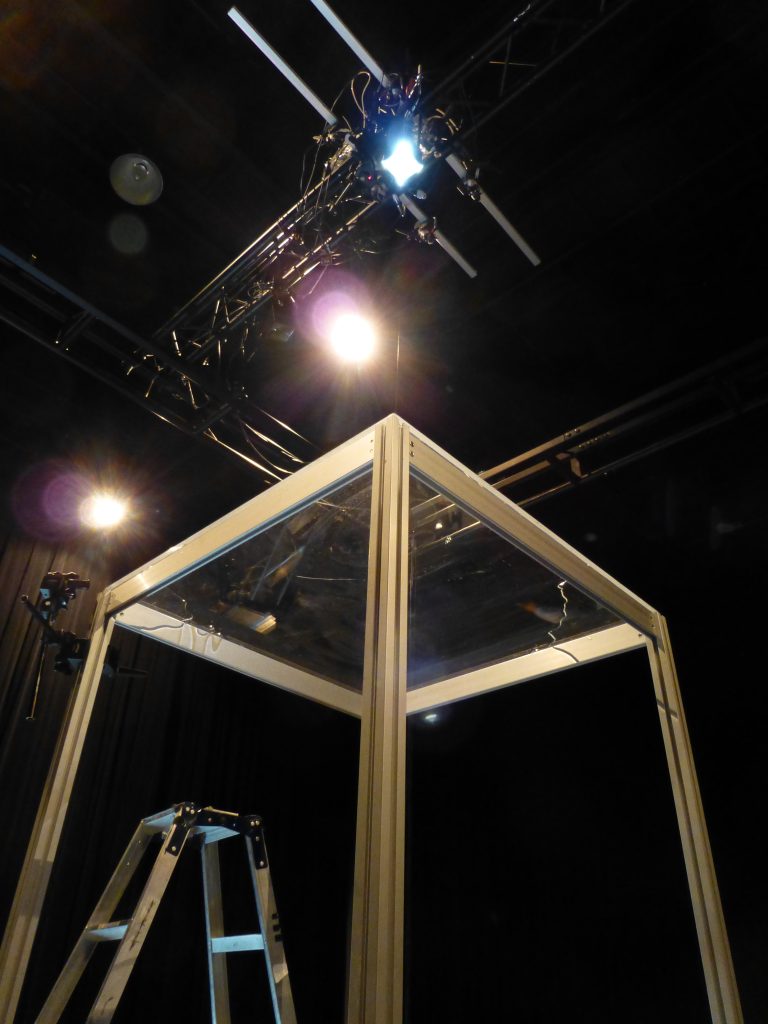

水滴はフラッシュをたいたり、床に影を写しったり様々な効果を高谷氏と実験しました。以下の動画でプロトタイプ段階での演出的な実験で、最終的な要素が登場していることが分かります。YCAMの劇場のホリゾントで行われました。ホリゾントを照明で白く染め、「LIFE」で使用した水槽を利用し、濱くんが水槽の下に4つの振動スピーカーを用意し、バトンに吊るされた14個のソレノイドバルブをコンピュータでコントロールする構築しました。

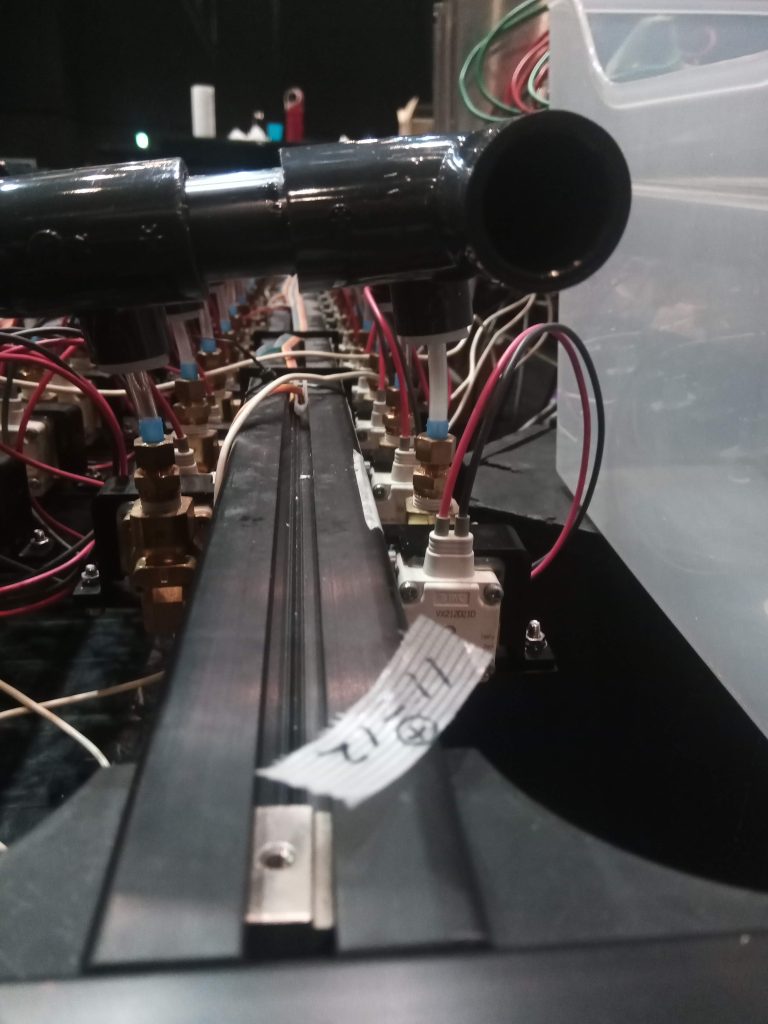

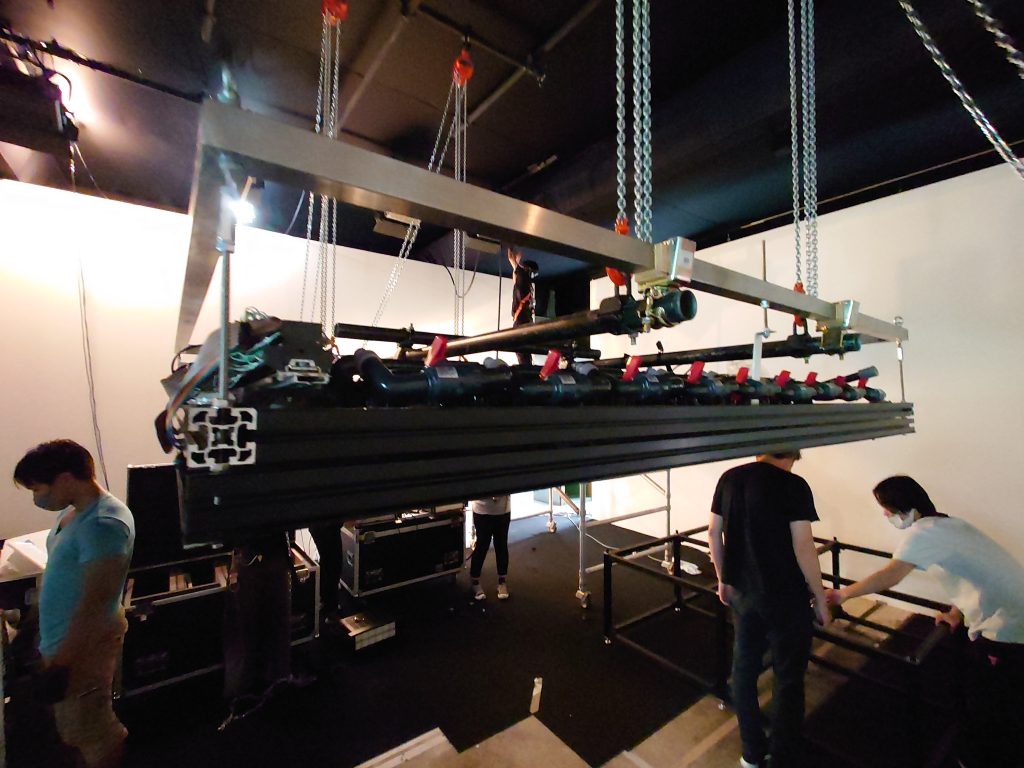

初号機はどれだけ雨を降らせるかは分からなかったので、かなり大きな2mx2m高さ20cmのアルミニュームでできたタンク上部についていていました。その下にはSMCのソレノイドバルブが324個が18個18列がおさまっています。最終的には大雨のシーンは一部で、小雨運用ですし、かなり水滴を小さくしたので、一日降らせてもバケツ一杯分くらいです。現在はその大型のアルミタンクから、直径18mmの塩ビパイプに変わり、軽量化とスリム化がされました。

制作現場では、手先の器用なパートタイムの主婦4名が組立作業を担当し、新卒の今野さんを含め、女性スタッフが中心となって作品を完成させました。作業場を訪れた岩田氏が「まるで『紅の豚』の飛行機工場だ」と述べると、私は「女はいいぞ!よく働くし、粘り強い」と答えたことが印象に残っています(今野さんがフィオのようだという意味もふくむ)。YCAMには水や気候に特化したスタッフがいるわけではないため、多くの作業を手探りで進めていきました。

水の管理と長期展示への工夫

作品の運用において、水の管理方法は継続的な課題でした。当初から、ほこりの浮遊と水の腐敗による泡立ちの問題があり、頻繁な清掃が必要でした。特に大きな問題に直面したのは、Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13『隅田川怒涛』での展示時でした。隅田川の水を使用し、かつ夏季の展示だったことから、水を入れ替えた当日のうちに泡が立ち始めるという事態が発生しました。これは、高温環境と殺菌用の塩素(カルキ)が未使用であることが原因と考えられました。

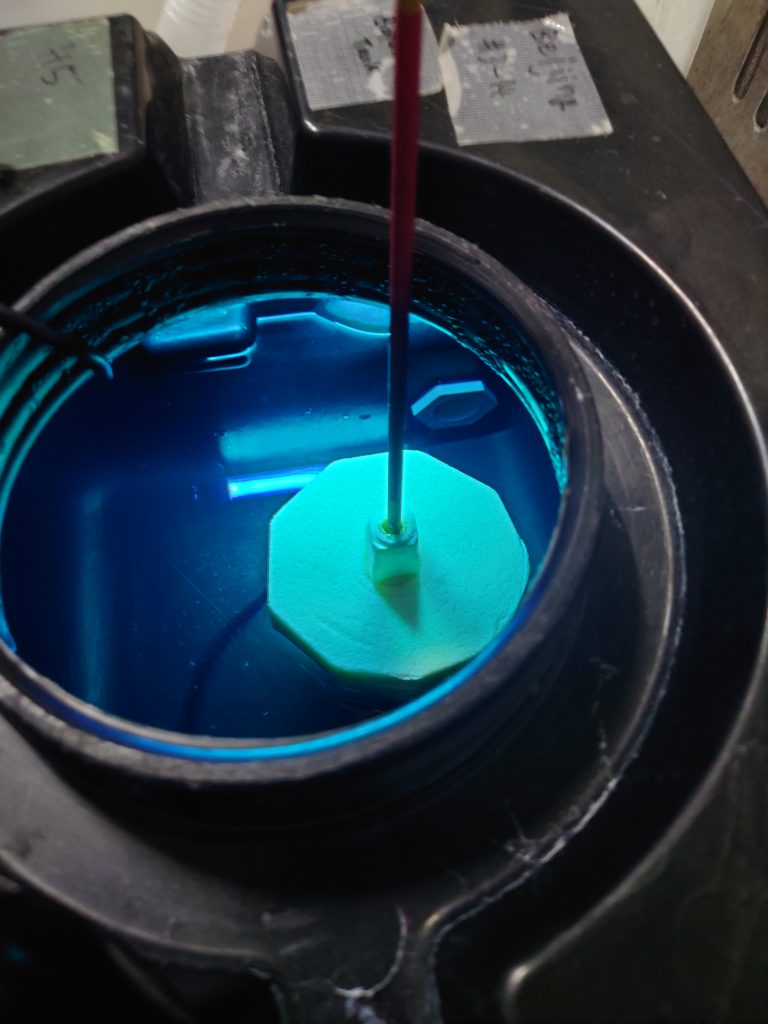

その後の山口での展示では、黒い什器の金属疲労と白化現象への対策として、井戸水を弱酸性に調整する試みも行いましたが、『隅田川怒涛』と同様に水の腐敗が早まる結果となりました。最終的に、一般的な水道水に含まれるカルキ濃度が最適であることが判明し、さらにタンクへの紫外線消毒灯の設置により、これらの問題はおおむね解決することができました。

技術的進化と作品の持続可能性

現在、東京都現代美術館で開催されている展示では、ウォータードロップ機構は6.5mの高所に設置されているため、その詳細な気候はあまり見えません。しかし、長期の展示期間を通じて様々なアップデートが重ねられてきました。水の管理方法の改善から始まり、機構の細かな調整まで、作品は継続的に進化を続けています。

これは、テクノロジーと自然現象を組み合わせたインスタレーション作品における、メディアアートの技術的な挑戦だけでなく、運用面での調整の重要性を示しています。多くのメディアアート作品は技術の保守の難しさから寿命が短いとされていますが、「water state 1」は10年以上にわたって展示され続け、長期運用を通じて得られた知見は、作品自体の進化をもたらすとともに、メディアアートの保存と継承における貴重な事例となっています。長寿命の作品であるからこそ、展示環境に応じた改良や調整を重ねることができ、それが作品の持続可能性を高めることにつながっているのではないでしょうか。