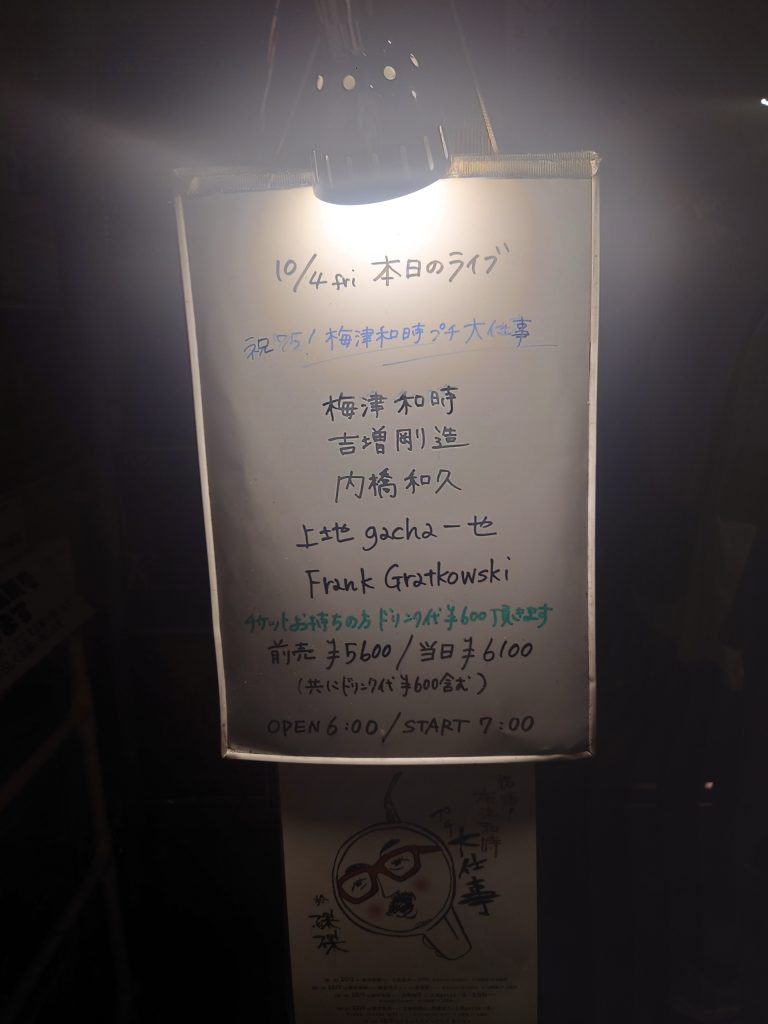

昨夜、京都の磔磔(たくたく)で開催された「祝75!梅津和時プチ大仕事 Frank Gratkowski & 内橋和久ツアー4」に足を運びました。素晴らしいパフォーマンスを堪能できた一方で、現代のライブ文化について考えさせられる機会にもなりました。出演者演奏、梅津和時(Sax, Cl)、内橋和久(G)、上地”gacha”一也(Wb)、Frank Gratkowski(Reeds)後半からは詩人の吉増剛造さんが加わり、さらなる広がりを見せたステージとなりました。

終始素晴らしい演奏が繰り広げられたのは言うまでもありませんが、特に印象的だったのは、吉増さんの詩の朗読が、それまでの超絶技巧の演奏をも凌駕する迫力でした。

吉増は、アイヌの呪具を使用しながら、時に無言で座っているだけの場面もありましたが、その静寂の中にも強烈な存在感が漂っていました。

気になった点:世代間ギャップ

会場の客層を見渡して気になったのが、若い世代の不在です。40代以上の観客がほとんどで、若者は親に連れられてきた子供2人だけでした。なぜ若者は来ないのか先日舞台関係者とも話題となったのですが、現代の若者たちは、おそらくスマートフォンを通じてパフォーマンスを視聴することに慣れています。しかし、生の演奏には、デジタルでは決して味わえない要素があります:

– 楽器から直接発せられる音の振動

– 演奏者の呼吸や身体の動き

– 通常とは異なる奏法や、即興的な表現の瞬間デジタルと生演奏の違い

スピーカーを通した音と、楽器から直接発せられる音には大きな違いがあります。特に今回のような実験的な演奏では、その違いが顕著でした。例えば、従来の奏法にとらわれない音の出し方などの微妙なニュアンスは、デジタル配信では十分に伝わりきらないものです。

まとめ

素晴らしいパフォーマンスでしたが、より多くの人、特に若い世代にも届いてほしかったというのが率直な感想です。生の演奏が持つ独特の価値を、どうすれば次世代に伝えられるのか。これは私たち音楽ファンにとっての大きな課題かもしれません。

吉増が途中引用していた「湯気」の引用先は以下

布海苔でも煮ているのか、ひさしぶりに土間の大釜に湯がたぎっていた。その釜の蓋をずらして、家の者がいないのをよい事に湯気のなかに顔を突っ込んで、いろんな煩いを忘れて寛ぐようなことがあった。このシンと冷えた冬の上間には茄だった蕗の匂いがしていた。「そうして黙って休んでおれ。」そう言って蕗の匂いのする湯気は私のからだを慰めるように立ち昇るのだった。「私のことはどうか尋ねないで下さい。」そう言いながら私は湯気のなかに倒れ掛かった。季節の節々も病み崩れたいろいろな企みを持ち込みはじめていた。俄か雨が湯のなかに降ってることもあった。楽しみと油断が混じったその俄か雨の下に、酢をきかせた御飯や黄ばんだところ天と一緒に放り出されていたら、さぞかし幸せなことだったろう。この幸せの心をなんとか明きらかにしたいものだ。この幸せを何かのために役立てたいなどと、あらぬことを誰に頼まれるはずもない。どんな大きな声で叫んでも、恥ずかしいことを考えても、湯気はこうして私を治療してくれてるのだから、細かい気持ちなぞはすっかり湯気にくれてやり、ゆっくりと湯気のなかで寛いでいればいいのだ。だが首は湯気のなかのありったけの油断にすっかり養われ始めていた。私はその湯気のなかへどんどん這い入ってゆく。湯気が私に話しかけた声はあまりにもゆっくりすぎてよくわからなかった。しかし表で細めていた声を私が湯気のなかで拡げていたのは、湯気にだけは知ってもらいたいという、生きているものとして一度は通ってみたいような処へ差しかかっていたからである。

病める舞姫 土方巽 十二