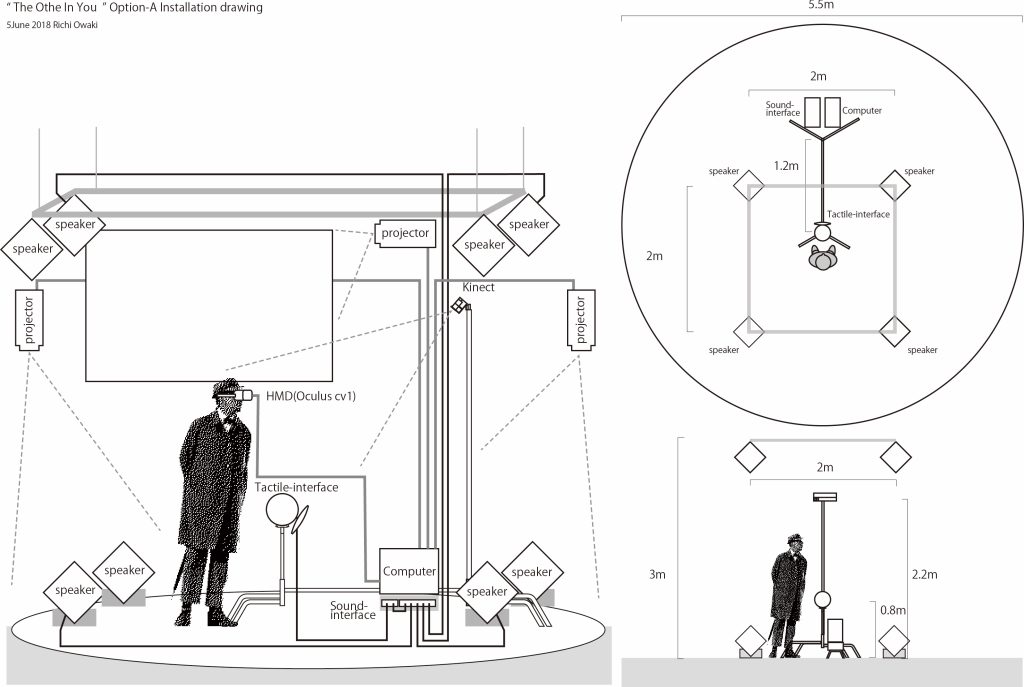

2017年に創作さえた「The Other in You」は、VRや3Dコンピュータグラフィックス、立体音響、触覚デバイスを駆使した新しいコンテンポラリーダンス鑑賞法を提案した映像インスタレーション作品です。従来の観客が客席からダンサーを鑑賞する方法とは異なり、観客はVRヘッドセットを装着し、白い球体の触覚デヴァイスに触れながら、ダンス空間に没入します。視点が観客自身からダンサーの視点に移行すると、自身がダンスを体験しているような感覚が生まれ、他者と自分の境界が交錯する体験が可能になります。作家は、このような体験を通じて他者と自分の関係性の深化を描き、作品名にその意味を込めています。本論文はこの作品の背景にある歴史、技術、哲学からVR映像インスタレーションの可能性について検証します。

文章協力: 竹下暁子, 城一裕

Contents

劇場における観客の身体

劇場ではスポットライトがあたっている舞台に対して、ほとんどの場合、客席は暗く、観客は固定された椅子の上で、じっと舞台を見ることが求められる。しかしこのことは近代の劇場システムが確立するまで、当たり前のことではなかった。世界最古の劇場は、紀元前4世紀半に古代ギリシャに生まれたが、16世紀末のイタリアで劇場が屋内型に変化し常設化した際でも、個々の客席間の区切りはなかった。日本の歌舞伎小屋も、江戸初期(17世紀末)の時点では客席の一部は野外で、舞台に近い1階客席は土間(その後枡席に変化した)で、観客は飲食しながら観劇していた。「The Other in You」は、上演中に、半ば観客自身が忘れている観客の身体にスポットライトを当てる作品とも言える。

この観客と舞台上の出演者による、「見るもの」と「見られるもの」という関係を自明のものとせず、変化させることで観客に新しい感覚を与える表現手法は、1999年に大脇が発表した「KAGOME」にすでに表れている。観客の周囲を取り囲むようにビデオカメラを、円形になるように並べ、全カメラで均等に観客を撮影しながら、観客の着けたヘッドマウントディスプレイに、9台のカメラの映像を高速で順番に切り替えながら送る。こうすることで、観客はリアルタイムで、360°の方向から自分の動きを見ることができる。この作品にとってメディアテクノロジーとは、自分の死角も含め多視点的に見せてくれる鏡、とも言えるかもしれない。

「The Other in You」のクライマックスは、VRに登場する観客自身の身体が、まるで幽体離脱するかのように視点だけ身体の後ろへと抜け出し、上空から自分を見る体験だろう。徐々に身体から魂が抜けるように、自分の身体を置いてきぼりにして目線だけが離れていく、というVRならではの体験がデザインされている。ここで大脇は一つの身体に単一の心が宿る「私」というものに揺さぶりをかけている。離れて見る自分の身体は、もちろんリアルタイムに自分の「実体」と同じ動きをする。しかしどこか完全に自分とは言い切れない距離をそこに感じずにはいられない。大脇の言葉を借りれば、ダンスを見る体験とは、究極的には自分の中に他者を見出す/他者の中に自分を見出す行為であり、タイトルにある「わたしの中の他者」とは、自分と地続きでつながっている「他者」なのである。

ダンスとビデオダンスの歴史

ダンスと映像技術の関係は、19世紀末の映画技術の誕生にまで遡る。最初期のダンス映像作品としては、ロイ・フラー(1862-1928)による作品が挙げられる。当初は固定カメラによる単純な記録が主流であったが、1960年代からマルチアングル撮影など、カメラや映像メディアの特性を活かした手法が登場し始めた。

映画がサイレンス(無音)からトーキー(音声あり)に移行するとミュージカルの爆発的な人気を博し、ダンス映像はエンターテイメントを中心に著しく発展する。

1997年にダンスカンパニー「ローザス」が舞台作品「ローザス・ダンス・ローザス」(1983年)を映像化したことは、「ビデオダンス」(もしくは「フィルムダンス」)という新たなジャンルの確立に大きく貢献した。これはエンターテイメントとは別に、物語に影響されない純粋にダンスだけを作品化する試みとして、これ以降、ダンスを舞台ではなく映像によって表現する試みが続けられている。

バーチャルリアリティー歴史

バーチャルリアリティーとは、想像上の空間におけるユーザーの身体性を刺激する、リアルな視覚や聴覚などの感覚を生み出すコンピューター技術のこと。通常ヘッドマウントディスプレイ(HMD)と呼ばれるヘッドセットや、全方位型のプロジェクションシステムを用いる。

俳優、詩人、小説家、演劇作家であるアントナン・アルトー(1896-1948)は、映像表現について、VRを予見させる言葉を残している。

純粋映画の意義は…言語の本質そのものを忘れさせ、筋立てをどんな翻訳も無用になるような面に移し換えること、筋立てがほとんど直観的に頭脳に働きかけるような面に移し変えることだ

アントナン・アルトー著 坂原真里訳 白水社「貝殻と牧師―映画・演劇論集」

2016年がVR元年と呼ばれる切っ掛けとなった「Oculus Rift」や「HTC Vive」といったヘッドマウントディスプレイ(HMD)の市販までには、さまざまな技術発展の歴史がある。

1968年、コンピューターグラフィックの先駆者であるアイヴァン・サザランド(1938-)によって、Head Mounted Displayと名付けられた最初のディバイスが開発される。それと並ぶようにして、1966年、トム・ファーネス(1943-)は、戦闘中のパイロットに情報を提示するため、ヘルメットの内側にグラフィックの計器類を表示するシステムを開発した。この時点でHMDの可能性は、大まかに言って、ユーザーをバーチャルな世界に没入させるのVRと、ユーザーの現実世界にバーチャルな要素を付与するARの2つと言える。

1980年代にVRL Researchがリリースした「The Eyephone」は、世界初の市販版のHMDであった。1995年にゲーム業界から任天堂「バーチャル・ボーイ」がリリース。2012年にOculus社が「Oculus Rift」をリリース。同年Google がメガネにマウントするウェアラブル端末「GoogleGlass」を発表。そして2016年のVR元年から現在に至っている。

ヴァーチャルリアリティー作品”skinslides”

大脇が「ダンサーを永久保存するインターフェイス」として構想し、制作したのが、代表作であるインスタレーション「skinslides」シリーズである。コンピュータープログラムを使用し、あらかじめ撮影されたアレッシオ・シルベストリンのダンスシーンが、ダンサーの立てる足音や、大友良英による音楽とともにランダムに構成されることで、常に新しいダンスを生成し続ける。

「skinslides」では透明な床の下に設置したカメラでダンスを撮影することで、完成した作品では、観客からは床に接触したダンサーの足や体の一部が見えるようになっている。床面に敷かれたスクリーンを覗き込みながら、床面からダンサーを見上げる感覚を得ることもできれば、同じく床面のスクリーン上で透明なダンサーが踊っていると想像することもできる。

モーションキャプチャーシステム

ここで「The Other in You」の創作方法を見ていこう。作品に登場する無数のダンサーたちの動きはすべて、日本人初のシルク・ド・ソレイユ出演をはじめ卓越したダンス表現と、舞台作品からPVに及ぶ振付で評価される、辻本知彦が踊っている。通常のビデオダンスでは、ダンサー自身の姿が登場するものがほとんどであるが、本作ではモーションキャプチャーシステムを使って、ダンサー辻本の動きを取り込み、そのモーションデータを3DCGに変換している。

モーションキャプチャーシステムとは人や物の動きをデジタル化する技術で、映画、ゲームの現場で使用されている。

撮影時、辻本はYCAMの研究開発プロジェクト「Reactor for Awareness in Motion(RAM=ラム)」のシステムを使って、少し未来の自分の動きが表示されるなど、まるで仮想の環境で踊っているかのように錯覚させるCGアニメーションを見ながら動くことで、即興的にダンスをつくった。

走る馬の足の運びを検証するために、露光時間を短く出来るように写真技術を向上したエドワード・マイブリッジは、1872年撮影に成功。さらにエイティエンヌ=ジュール・マレーは、1884年、連続撮影が可能なカメラを使い歩く人体を撮影し、身体の連続した動きを白の線で描き出した。こうした試みが1895年シネマトグラフィーの発明だけでなく、人間などの動きを3次元情報としてコンピューターに取り込む、後世のモーションキャプチャーシステムに繋がっている。

本作の創作で使用されている光学式のモーションキャプチャーシステムの基礎を発表したのは、心理物理学者のグンナー・ヨハンソンである。1970年代、歩行する人間の動きを、各関節に着けた反射材の光の軌跡によってモデリングした。

今日アニメーション制作に多用されるモーションキャプチャーシステムであるが、アニメーションにその萌芽が採用された。アニメーターが人間の動きを記録した写真をトレースすることで、登場人物の動きの描写を飛躍的に向上させたロトスコープという手法は、ディズニーの「白雪姫」(1937年)が有名である。

1970 年代から 1980 年代にかけて、コンピューター ダンスと記譜法が発展し、Laban 記譜法や、Rhonda Rhonda による Benesh 記譜法のエディターの開発されました。

80 年代後半から 90 年代にかけて、マース カニンガムはサイモン フレーザー大学のトム カルバート教授とそのチームと共同で、棋譜のためのコンピューター ダンス ソフトウェア プログラム Life Forms の開発しました。

ダンスにおいては、OpenEndedGroup(2001-ポール・カイザー、マーク・ダウニー/ 2001-2014シェリー・エシュカー)が、振付家マース・カニンガム(1919-2009)との共同作業で使用している。カニンガムのカンパニーのダンサーの動きを光学式モーションキャプチャーシステムで撮影し、そのモーションデータを使って、手書きのスケッチ風の人物アニメーションを動かした展示作品「Hand Drawn Spaces」(1998年)。さらに、そのアニメーションをプロセニアムアーチの間口いっぱいに張った紗幕の上に投影し、実際のダンサーと合わせて観ることが出来る舞台作品「Biped」(1999年)が発表されている。

コンピュータグラフィクスを使ってダンサーに振付を発想させる、このアイデアは、CD-ROM「Improvisation Technologies」(1999年)にまとめられた、振付家ウイリアム・フォーサイス(1949-)の方法論に遡ることが出来る。ダンサーに図形を想像させ、その図形に対してどう動けるのかを考えさせる手法を、フォーサイス自身の映像に、CGの図形を重ねることで表現している。YCAMとフォーサイスカンパニーの安藤洋子が中心になって開発した「Reactor for Awareness in Motion (RAM) 」は、モーションキャプチャーシステムを使って、リアルタイムでダンサーの体の動きに付随して仮想環境を変化させることができ、さらにプログラマーもダンサーとともに振付に参加できる。

3DCGアニメーション

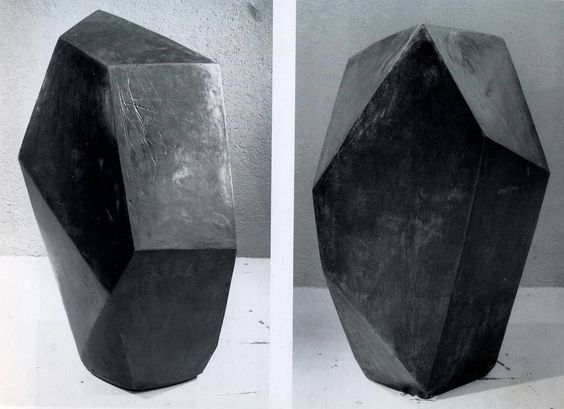

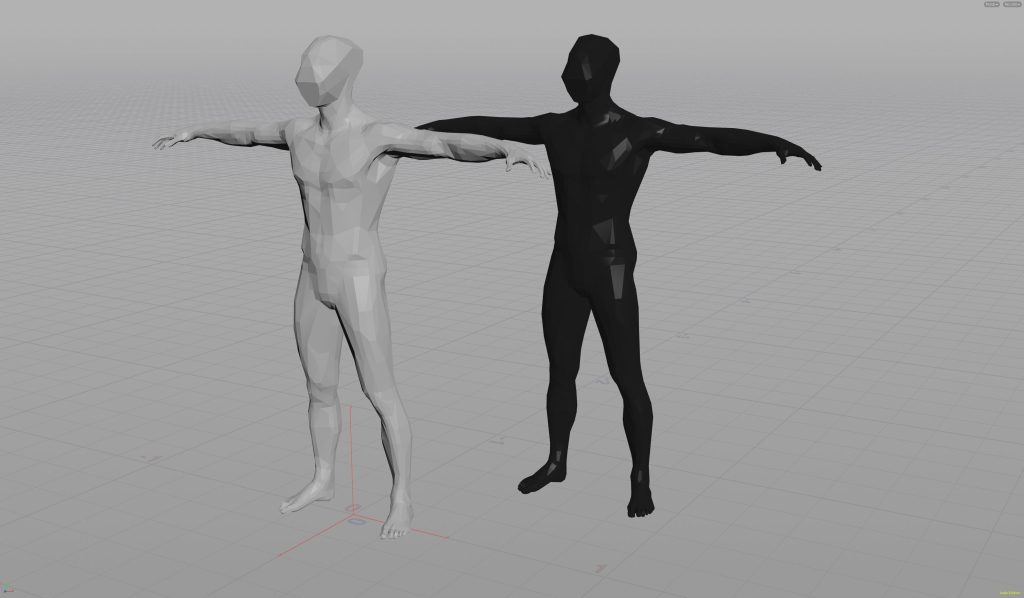

「The Other in You」に登場する金属を思わせる黒い皮膚に覆われたダンサー像は、大脇のイメージスケッチから生まれた。彫刻家アルベルト・ジャコメッティ(1901-1966)による、「キューブ」という、人体の頭部を思わせるブロンズの作品から着想を得ている。CGのモデルデータはあえてポリゴン数を減らすことで、有機的な動きと無機的な質感との対比を狙い、黒曜石のように輝く人物を表現している。

3DCGの制作は、映画、CM、ミュージックビデオ、アニメなどに関わってきた、尹 剛志(十十)と小松 泰(回)がおこなっている。

キャラクターのデザインとベースのレイアウトを尹が担当。大脇が絵コンテを書き、さらにシーンごとに辻本のどの動きをつけるのかをディレクションし、それを尹が時間軸に合わせて、キャラクターの出現や消滅、作品内で起こる出来事、ステージのビジュアルの変化などと合わせて管理した。尹の仕事は、ダンス作品に例えるならば舞台監督と演出助手にあたる。

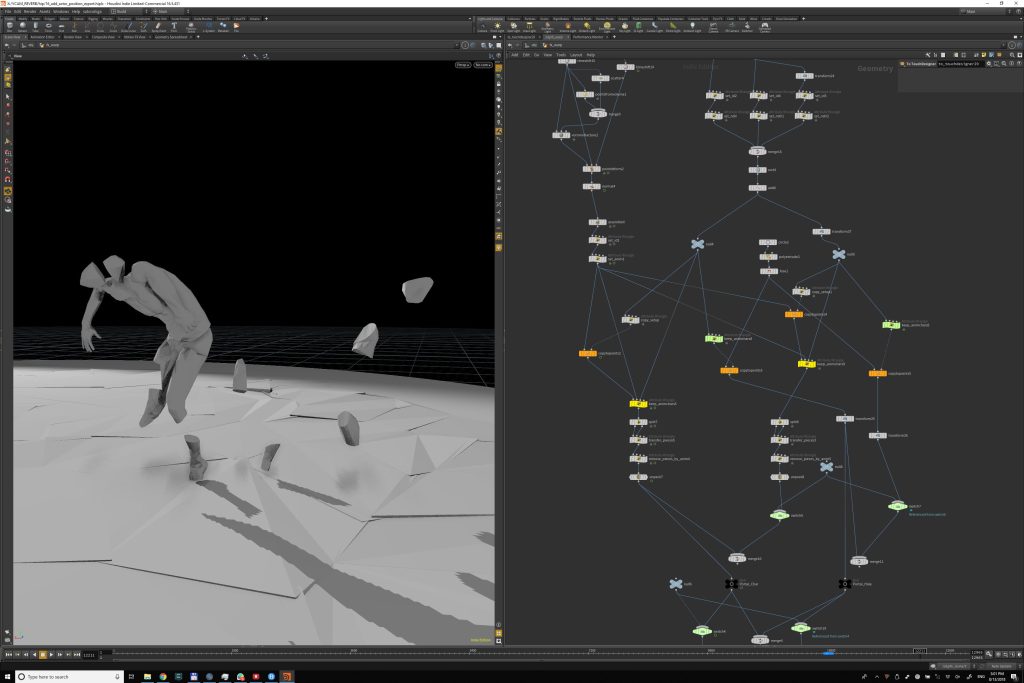

小松はキャラクターの動きの核となるデータを、CGのモデルデータの肉体へ移植するための変換プログラムを担当。さらに、作品後半、ダンサーの身体がばらばらになって吹き飛んで行くようなダイナミックな効果を表現している。

立体音響システム

本作品の独特の世界観を表現する音楽は、即興音楽を軸に、舞台作品から著名ミュージシャンへの曲提供やライブ演奏などで評価を受ける、内橋和久が手がけている。

作曲は、CGの完成に先んじて大脇の描いたイメージスケッチを手がかりにおこなわれた。16チャンネルのスピーカー(上4台、中8台、下8台)を使って作業を進め、それを観客が装着する2チャンネルのヘッドフォンで再生可能にするバイノーラルシステムが取られている。観客の頭の方向によって、聴こえてくる音は立体的に変化する。

また辻本のダンスを記録した際に、同時に足音など環境音を録音し、作品中のキャラクターから音が聞こえるシステムを構築することで、より迫力のある音環境を実現している。

サウンドデザインには、2005年にYCAMが制作したライブパフォーマンス「path」(出演:内橋和久、UA)で開発されたシステムが使われている。空間内に複数のスピーカーを設置したシミュレーションをおこない、観客の位置をペンタブで書く軌跡で自由に設定でき、その場所でどう音が聴こえるかを立体的にデザインできる。今回は、新たに上下に移動するシミュレーションを追加。さらにダイナミックな音響環境を実現している。

触覚フィードバック

本作品の特徴の一つとも言えるのが、観客が触る白いボウリングボールから、観客の手に伝えられる振動である。

大脇は、過去作「slkinslides」でも、ダンサーの立てる足音や、床に身体が密着する触覚的な感覚を視聴覚的に表現。さらに、美術家の高嶋晋一と振付家の神村恵とともに制作したパフォーマンス作品「わける手順わすれる技術」(2014年)では、口の中にさまざま材質のものを入れ、舌触りなど口の中で得られる感覚から湧くイメージをダンスで表現する、という触覚的な試みをおこなっている。

VRにおいて視聴覚の飛躍に比べ、触覚は重さや硬さなどを表現するには至っておらず、発展途上である、と大脇は言う。そのため、振動子を仕込んだボウリングボールを使い、ダンサーが観客に近づいてくるなど、作品世界で起きることに合わせて観客の手に振動が伝わる、という共感覚を利用した表現によって、作品の躍動感を伝えている。

YCAMでは、「触感づくり(触感を積極的に取り込んた表現)」のためのテクノロジー開発および表現コミュニティの形成を目的として、慶應義塾大学と共同で研究開発プロジェクト「TECHTILE(テクタイル)」を実施(2011ー2012年度)。触感を容易に表現し、他者と共有するためのプラットフォームとして「ツールキット」と呼ばれる装置の開発をおこなった。

結びに代えて – 身体と自己の新たな関係性へ

身体といふものなくして、我といふものはない。併し我々は身体を道具として有つ。我々の身体も外から見られるものである。併し我々の身体は見られるものたると共に、見るものである。

西田幾多郎 「論理と精神」

この作品「The Other in You」は、観客の身体感覚を多角的に刺激し、自己と他者、見る者と見られる者という従来の関係性を再考させます。

VR空間内で自身の身体を外から見る体験や、触覚フィードバックを通じて仮想世界と現実世界を繋ぐ感覚は、まさに西田の言う「見られるものたると共に、見るもの」としての身体の二重性を体現しています。

テクノロジーがどれほど進歩しても、芸術の本質は身体感覚の思索にあります。「The Other in You」では、新技術を創造的に活用しながら、身体感覚の本質と人間存在の意味を探求し、体内感覚と視覚認識、内と外、現実と仮想の境界が揺らぐ時代を生きています。このような時代において、芸術は単なる娯楽や美的体験を超えて、我々の存在や認識の本質に迫る手段となりうるのです。「The Other in You」は、そのような可能性を秘めた先駆的な作品として、今後の芸術と技術の融合の一つの方向性を指し示しています。